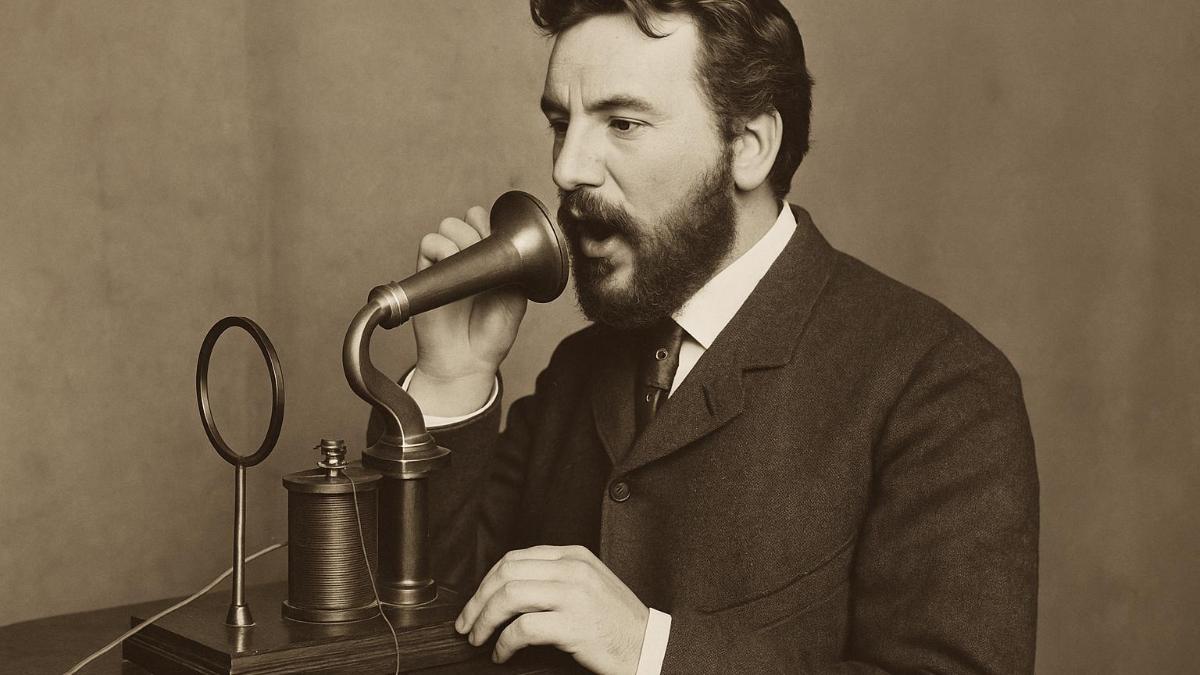

“Мистер Уотсон, подойдите”: с этой фразы началась эпоха мгновенной связи — первая передача человеческого голоса по проводу

Впервые речь была преобразована в электрический сигнал и воспроизведена в другом помещении.

Осенью 1876 года в Массачусетсе произошло событие, с которого началась новая эпоха в коммуникациях. Впервые между двумя людьми состоялся разговор на расстоянии, переданный не кодом и не на бумаге, а в живом голосе — по проводу и в реальном времени. До этого ни одно средство не позволяло услышать собеседника вне личного контакта.

До появления телефона самой быстрой формой связи был телеграф — он передавал только условные сигналы, которые требовали расшифровки и участия оператора. Александр Грэм Белл, стремясь усовершенствовать телеграфную систему, пришёл к более амбициозной цели: создать устройство, способное передавать речь. 10 марта он произнёс в мембрану: «Мистер Уотсон, подойдите. Вы мне нужны» — и его помощник услышал это по проводу в соседней комнате.

Спустя несколько месяцев Белл и Уотсон провели первую полноценную двустороннюю беседу по уличной линии, соединённой через реку Чарльз. Эксперимент подтвердил, что голос можно передавать не только в пределах помещения. Диалог длился несколько часов — и стал первым технически стабильным примером связи вне лабораторных условий.

В основе изобретения лежал принцип преобразования механических колебаний звука в электрические сигналы и обратно — по сути, это был первый пример электромеханического интерфейса. Когда человек говорил в передаточную часть устройства, мембрана, натянутая перед катушкой с железным сердечником, начинала вибрировать под давлением звуковых волн. Эти микроколебания вызывали изменение магнитного потока внутри катушки, что, по закону электромагнитной индукции, порождало переменный ток в обмотке. Частота и амплитуда этого тока точно повторяли параметры исходного звука: чем громче голос — тем выше амплитуда, чем выше тон — тем быстрее колебания.

По проводам этот ток поступал к приёмнику, где установленная аналогичная катушка с мембраной совершала обратное превращение: переменные токи создавали магнитные колебания, которые заставляли мембрану вибрировать и вновь излучать звук. Таким образом, электрическая энергия временно «заменяла» воздушную среду, служа каналом передачи речи. В отличие от телеграфа, где применялись короткие импульсы фиксированной формы, телефон использовал непрерывный сигнал, точно повторяющий динамику человеческого голоса. Благодаря этому устройство передавало не просто слова, а естественную интонацию, тембр и ритм речи, что и сделало разговор на расстоянии возможным.

Хотя именно Белл первым представил практичный и масштабируемый прототип, идеи передачи речи по проводам возникали и раньше. В том числе над этим работали Антонио Меуччи в Италии и Иоганн Рейс в Германии. Но только американская разработка оказалась технологически устойчивой и пригодной для массового внедрения. Уже в 1877 году началась прокладка линий и запуск телефонных станций.

Из локального эксперимента это решение быстро превратилось в основу глобальной инфраструктуры. Телефон заложил принципы, на которых позже построили системы коммутируемых сетей, кабельных линий, междугородной связи и оптических каналов. Он стал точкой отсчёта для всей цифровой эпохи.

Современная передача данных вышла далеко за пределы речи. Сегодня она многоканальна, мгновенна и не требует проводов. Технологии пятого поколения уже внедрены в повседневную жизнь, а специалисты работают над стандартами 6G. Следующее поколение предполагает появление узлов в небесной и орбитальной зоне, снижение задержек до минимума и встроенный анализ в реальном времени.

Всё это началось с простой фразы, произнесённой в мастерской. С тех пор поколения инженеров и учёных, от первых энтузиастов до разработчиков спутников и нейросетей, последовательно расширяли возможности общения. И сегодня, когда инфраструктура учится чувствовать, реагировать и адаптироваться, начинается новая глава — построенная на фундаменте, заложенном более века назад.