Представлен первый в мире живой компьютер

Представьте серверные комнаты, где вместо кремния в жидкости плавают живые ткани, которые думают и вычисляют одновременно.

Учёные выращивают крошечные сгустки живых человеческих нейронов и подключают их к компьютерам. Это новое направление называют биокомпьютингом или wetware. Несколько лабораторий в мире пытаются использовать природную энергоэффективность мозга, чтобы создать принципиально иной тип процессора.

Одна из пионерских команд — швейцарский стартап FinalSpark, который соосновал доктор Фред Джордан. В компании экспериментируют с «биопроцессорами» на основе органоидов, то есть миниатюрных скоплений нейронов, способных выполнять простые вычислительные задачи. «Вместо того чтобы имитировать мозг на кремнии, давайте использовать настоящий», — говорит Джордан.

Органоиды делают из клеток кожи человека. Их перепрограммируют в стволовые клетки, затем направляют в развитие нейронов. Каждый такой «мини-мозг» по размеру примерно как мозг дрозофилы и включает около 10 тысяч нейронов. Это ничтожная доля по сравнению со ста миллиардами в человеческом мозге, но даже этого хватает, чтобы увидеть элементарное обучение и реакцию на электрическую стимуляцию.

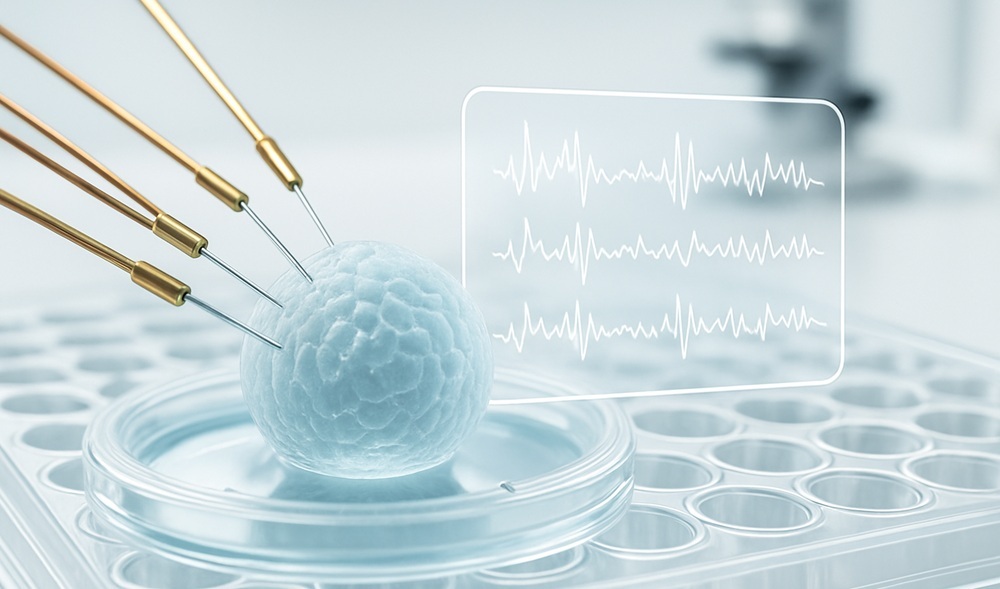

В лаборатории FinalSpark органоиды поддерживают в питательной среде и соединяют с электродами. Электрический импульс вызывает всплески активности, которые можно считать биологическим аналогом единиц и нулей в цифровой технике. Научный редактор BBC Зои Кляйнман описывает, как нажимает кнопку на клавиатуре, импульс уходит в органоид, а на экране появляется едва заметный скачок на графике, похожем на ЭЭГ. «Нажимаешь клавишу и видишь небольшой подъём активности», — пишет она.

Исследователи пробуют повышать «обучаемость» таких мини-мозгов. В отдельных экспериментах нужные паттерны активности закрепляют «наградами» в виде дофамина, естественного нейромедиатора удовольствия. Так биопроцессоры можно тренировать по механизму, близкому к тому, как учится живой мозг. Энергетическая выгода здесь огромная. По словам Джордана, биологические нейроны примерно в миллион раз экономичнее искусственных, что делает wetware потенциальным ответом на растущие энергозатраты современных ИИ-моделей на кремниевых чипах.

Трудности пока серьёзные. В отличие от обычных процессоров, живую систему нельзя перезагрузить после сбоя. У органоидов нет собственных сосудов, поэтому их поддержание требует тонкого контроля. Профессор Саймон Шульц из Центра нейротехнологий Имперского колледжа Лондона отмечает, что наука ещё не научилась создавать их «правильно», и это главный вызов. Сейчас органоиды FinalSpark живут до четырёх месяцев. Перед гибелью иногда фиксируется резкий всплеск активности, напоминающий последний подъём в умирающем мозге. «Это печальный момент, приходится останавливать эксперимент, разбираться в причинах и начинать заново», — говорит Джордан.

Даже на ранней стадии технологии исследователи видят большой потенциал. Речь не только о возможной замене отдельных задач кремния. Биокомпьютинг помогает лучше изучать работу человеческого мозга, ускоряет разработку лекарств и моделирование неврологических заболеваний. По данным AFP, с FinalSpark уже сотрудничают десять университетов. На сайте компании можно наблюдать прямую трансляцию «поведения» нейронов. В 2022 году австралийская Cortical Labs показала близкий подход, научив культуру нейронов играть в Pong. Учёные из Университета Джонса Хопкинса используют мини-мозги как модель для исследований болезни Альцгеймера и аутизма.

Специалисты при этом не ждут скорой замены кремниевой электроники. Доктор Лена Смирнова из Университета Джонса Хопкинса подчёркивает, что биокомпьютинг скорее дополнит кремниевые системы, одновременно продвинет моделирование болезней и позволит реже применять животных в экспериментах.

Этика остаётся в центре обсуждения. FinalSpark работает с этическими советниками и настаивает, что их органоиды не имеют болевых рецепторов и сложных структур, поэтому испытывать сознание они не могут. В компании говорят о строгих границах допустимых экспериментов.

Если технология выйдет из лабораторий, её влияние на индустрию может оказаться радикальным. Представьте дата-центры, где вместо кремния работают живые ткани, а энергопотребление падает на порядки. Для Джордана, который увлёкся наукой благодаря фантастике, происходящее уже похоже на мечту. «Когда смотришь научную фантастику, бывает немного грустно, что твоя жизнь не такая, как в книге. Теперь у меня ощущение, что я в этой книге и ещё и пишу её».