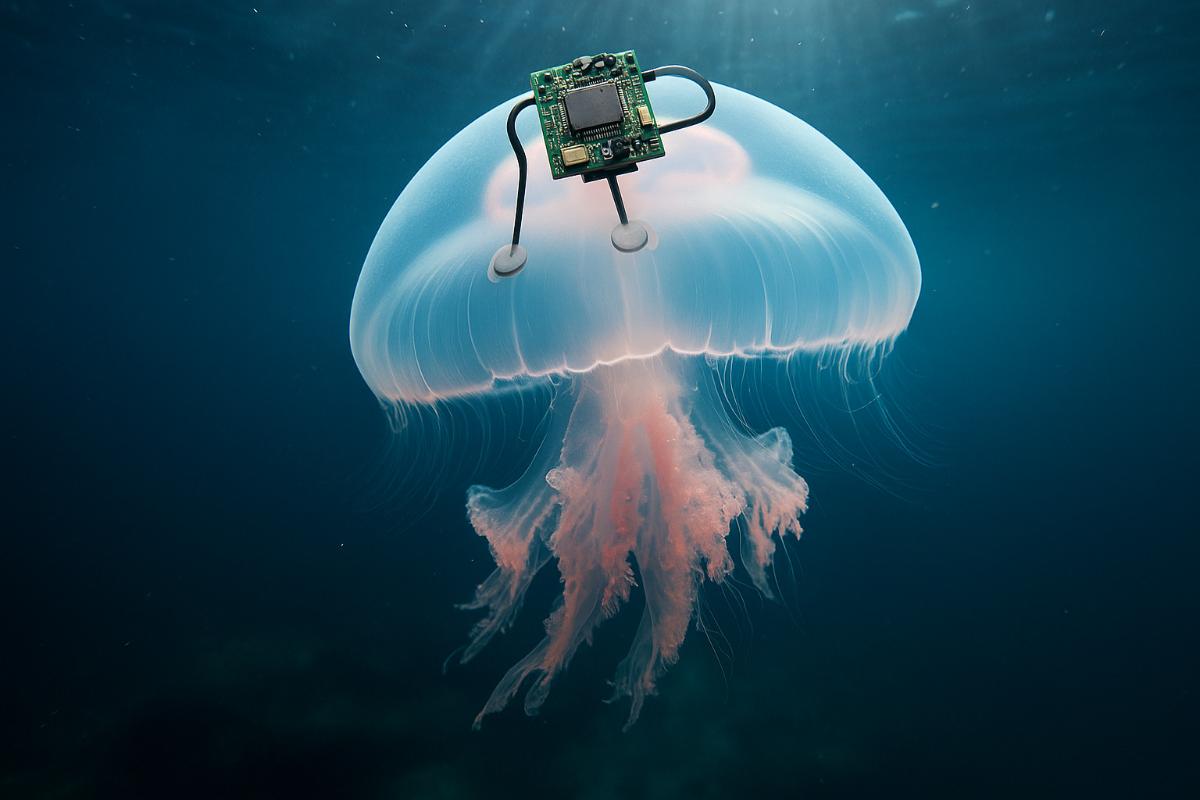

Полмиллиарда лет эволюции и немного электроники. CША разработали живых дронов

Когда электроника встречает природу.

Инженеры Университета Колорадо в Боулдере предложили необычное решение для изучения океана в самых труднодоступных точках. Они превратили медуз аурелий, известных как лунные медузы, в своеобразных живых исследователей, оснащая их микроэлектроникой, которая контролирует работу основных мышц, отвечающих за движение. Благодаря такому вмешательству можно направлять медуз в нужные участки океана и собирать данные о температуре, кислотности и других параметрах среды там, куда традиционные аппараты добираются с огромным трудом или слишком дорогой ценой.

Разработчики сравнивают принцип действия устройства с кардиостимулятором: электрический импульс вызывает сокращения и позволяет корректировать направление движения. Такой подход открывает возможность получать сведения об изменениях в океанах, которые ускоряются под воздействием климатического кризиса. Потепление и закисление воды угрожают морским экосистемам по всему миру, а понимание масштабов этих процессов невозможно без прямых наблюдений. «Кибер-медузы» - один из вариантов ответа на этот вызов.

Аурелии считаются одними из самых энергоэффективных живых существ на Земле. Их организм почти не изменился за последние полмиллиарда лет. У медуз нет мозга и позвоночника, но есть простые органы и сеть нервных узлов. При этом у них отсутствуют болевые рецепторы, а значит, они не воспринимают потенциально вредные раздражители так, как это делают животные с более сложной нервной системой.

Размеры этих существ варьируются от одного сантиметра до тридцати сантиметров и более. Короткие щупальца помогают им ловить планктон и мелких ракообразных. Ученые уточняют, что стрекательные клетки аурелий не способны пробить человеческую кожу. В обычных условиях их можно встретить у побережий, но они способны перемещаться и на экстремальные глубины, включая Марианскую впадину на отметке около 11 километров.

Идея объединить живой организм с электронным управлением появилась у исследовательницы Сю около пяти лет назад. Первые испытания «биогибридных» медуз прошли в 2020 году у побережья Вудс-Холла в Массачусетсе. Ученая отмечает, что изучение природной эффективности этих животных может подтолкнуть и к созданию новых типов подводных аппаратов, которые будут расходовать минимальное количество энергии.

Для того чтобы понять механику их движения, команда экспериментировала с визуализацией потоков воды, возникающих при сокращении тела медуз. В резервуары добавляли биоразлагаемые частицы, а затем подсвечивали их лазером, фиксируя траекторию движения. Ранее для подобных исследований применяли синтетические материалы вроде шариков с серебряным покрытием, но учёные отказались от них в пользу крахмала и других безопасных для среды веществ.

Параллельно команда работает над повышением управляемости медуз в естественной среде и разрабатывают дополнительные инструменты, вдохновлённые природой. При этом команда задумывается и об этической стороне вопроса. Несмотря на то что долгое время считалось, будто беспозвоночные не способны испытывать боль, некоторые из них реагируют на неприятные раздражители. У медуз, например, в состоянии стресса может повышаться секреция слизи или снижаться репродуктивная активность. Сю подчёркивает, что цель её работы — минимизировать ущерб, сохраняя благополучие организмов. В лабораторных условиях, по её словам, медузы чувствуют себя хорошо: в резервуарах активно формируются молодые полипы.