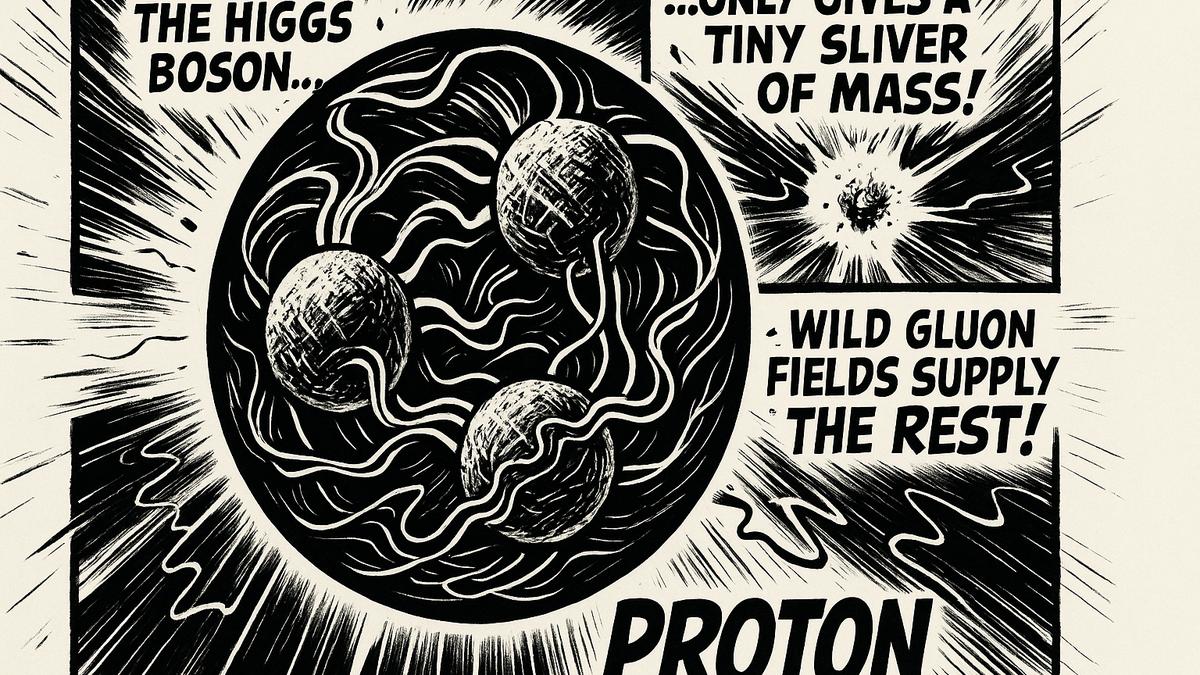

Хиггс — это только 2%. Ученые выяснили, откуда на самом деле берется 98% массы всей Вселенной.

Глюоны не имеют массы, но именно они делают материю тяжёлой

Если внимательно присмотреться к тому, из чего состоит привычное нам вещество, числа начинают вести себя странно. Протоны и нейтроны сделаны из кварков, связанных между собой глюонами. Но масса протона и нейтрона оказывается намного больше суммы масс отдельных кварков, которые входят в их состав. Возникает фундаментальный вопрос: откуда берется эта "лишняя" масса.

С точки зрения стандартной модели, кварки получают свою "голую" массу через механизм Хиггса. Его существование подтвердили эксперименты на Большом адронном коллайдере в CERN, а Питер Хиггс за эту идею получил Нобелевскую премию. Но у этой красивой картины есть важная оговорка. По оценкам физиков, вклад механизма Хиггса в массу протона и нейтрона составляет меньше 2 процентов. Остальные проценты где то прячутся.

"Это ясно показывает, что основная часть массы реального вещества рождается не за счет Хиггса. Остальное возникает как результат новых, появляющихся из взаимодействия эффектов", говорит Виктор Мокеев, сотрудник лаборатории им. Джефферсона и специалист по феноменологии.

Эта "недостающая" масса и механизм ее появления давно считаются одной из центральных загадок ядерной физики. Сейчас ученые Национальной лаборатории имени Томаса Джефферсона в США сообщают, что им удалось заглянуть в этот процесс глубже, чем когда либо прежде.

Главная идея состоит в том, что дополнительная "тяжесть" протонов и других сильно взаимодействующих частиц, которые вместе называют адронами, рождается из динамики квантовой хромодинамики (КХД). Сильное взаимодействие превращает энергию, запасенную в полях кварков и глюонов, в массу. Этот эффект называют "возникновением адронной массы" и выделяют под отдельным термином Emergence of Hadron Mass, или EHM.

За последнее десятилетие понимание того, откуда берется доминирующая часть видимой массы Вселенной, заметно продвинулось. Ведущую роль здесь играет подход, основанный на КХД и известный как континуальный метод Швингера. Он позволяет прослеживать, как изменяется сильное взаимодействие в зависимости от расстояния или, что эквивалентно, от импульса частиц.

Связывая этот теоретический подход с экспериментом, физики проанализировали почти тридцать лет данных, собранных в лаборатории Джефферсона. В эту работу вошли результаты, начиная с первых экспериментов 1990-х годов и заканчивая тем, что уже сделано и еще только планируется с ускорителем повышенной энергии. Итоги этого большого анализа вынесли на обложку специального выпуска журнала Symmetry, и сами исследователи называют его важной вехой.

Квантовая хромодинамика описывает поведение самых элементарных известных составляющих вещества: кварков и глюонов. Все адроны и, в конечном счете, все атомные ядра рождаются в процессах КХД. Особенность сильного взаимодействия состоит в том, что глюоны могут взаимодействовать сами с собой. Без этой особенности, подчеркивает Мокеев, Вселенная выглядела бы совсем иначе. Именно она делает возможным богатое разнообразие частиц и "реальные" адронные явления, которые мы наблюдаем.

Из за самодействия глюонов сильное взаимодействие очень быстро меняется с расстоянием. На масштабах, сравнимых с размером адрона, примерно 10 в минус тринадцатой степени сантиметра, уже нельзя говорить о "голых" кварках и глюонах как о подходящих кирпичиках теории. Вместо них появляются так называемые "одетые" кварки и глюоны. "Одеждой" служат облака плотно связанных кварков и глюонов, которые непрерывно рождаются и аннигилируют.

В этой области расстояний "одетые" кварки получают динамически генерируемую массу, которая меняется с расстоянием. Получается естественное объяснение возникновения адронной массы. Почти безмассовые "голые" кварки с массой всего несколько МэВ превращаются в "одетые" кварки с массой порядка 400 МэВ. Сильное взаимодействие между тремя такими "одетыми" кварками внутри протона дает в итоге около 1 ГэВ массы, а вместе с этим и массы возбуждённых состояний протона в диапазоне от 1 до 3 ГэВ.

Отсюда возникает ключевой вопрос. Можно ли по экспериментальным данным о протоне и его возбуждённых состояниях восстановить, как именно меняется масса "одетого" кварка с импульсом и расстоянием, то есть буквально "увидеть" процесс возникновения массы.

Для этого в лаборатории Джефферсона используют ускоритель CEBAF, который способен разгонять электроны до энергий до 12 ГэВ и направлять их в мишени из ядер. В одном из экспериментальных залов, в зале B, установлен трехэтажный детектор CLAS12, модернизированная версия более старой установки CLAS. CLAS12 позволяет фиксировать большое количество частиц, которые рождаются при рассеянии электронов на протонах, и при этом охватывает широкий диапазон углов вылета.

Анализ данных CLAS и CLAS12, в которых электроны "зондируют" протон и возбуждают его, дает информацию о внутреннем устройстве этих возбуждённых состояний. Затем эти экспериментальные результаты сравнивают с прогнозами континуального метода Швингера, который описывает, как именно с расстоянием эволюционируют кварки и глюоны. Так проверяют в деталях картину возникновения адронной массы.

Сравнение теории и эксперимента показывает, что именно "одетые" кварки с динамически рождающейся массой выступают активными степенями свободы, определяющими структуру протона и его возбуждённых состояний. Это укрепляет уверенность в том, что данные, полученные в лаборатории Джефферсона, действительно позволяют изучать механизмы, которые дают основную часть массы адронов.

Сами исследователи подчеркивают, что такие работы невозможны без тесного союза эксперимента, феноменологии и теории. Нужны и точные измерения, и тщательная обработка данных, и сложные расчетные методы, которые объединяют все кусочки в цельную картину.

При этом, как отмечает Мокеев, до завершения картины еще далеко. Эксперименты на CEBAF с энергией 6 ГэВ позволили исследовать область импульсов, где рождается примерно 30 процентов массы адронов. Данные текущей 12 ГэВ эпохи, которые еще продолжают собирать и анализировать, расширяют охват примерно до половины этого диапазона. Будущие эксперименты с еще более энергичным электронным пучком должны заполнять оставшиеся пробелы.

Когда эти данные будут получены, физики рассчитывают буквально "прокартировать" весь диапазон расстояний, на которых возникает основная часть массы и структуры адронов. И тогда станет гораздо яснее, почему мир вокруг нас вообще имеет привычную тяжесть, хотя его фундаментальные кирпичики почти лишены массы.