Земля кажется плоской, а Вселенная — прямой, но математики взломали этот обман. Многообразия объясняют, как устроена реальность

Всё выглядит очень простым… пока не взглянешь издалека.

Стоя посреди поля, трудно почувствовать, что мы живём на шарообразной планете. Земля кажется плоской просто потому, что мы слишком малы по сравнению с её масштабами. Но это ощущение обманчиво — и не уникально. В математике известны структуры, которые вблизи кажутся «ровными», хотя глобально устроены совсем иначе. Такие объекты называются многообразиями, и они играют ключевую роль в современной геометрии, топологии, физике, анализе данных и других областях.

Понятие многообразия появилось в середине XIX века благодаря немецкому математику Бернхарду Риману. До этого времени геометрия рассматривалась как описание фигур в обычном трёхмерном пространстве — в духе Евклида. Но Риман предложил не ограничиваться плоскостями и прямыми линиями, а изучать пространства произвольной формы и размерности, где привычные правила уже не работают. Он изменил сам подход к пониманию пространства: теперь оно стало не просто ареной для объектов, а самостоятельным предметом исследования.

Эта идея положила начало топологии — разделу математики, в котором изучаются свойства пространств, сохраняющиеся при непрерывных преобразованиях. Со временем концепция многообразия стала основой не только топологии, но и современной физики, теории динамических систем, компьютерной геометрии и нейронаук.

Так что же такое многообразие? Если говорить просто: это пространство, которое вблизи любой своей точки похоже на привычное евклидово. Например, окружность — одномерное многообразие. Если рассматривать её под сильным увеличением вблизи любой точки, она будет казаться прямой линией. А вот кривая в виде восьмёрки такой локальной «плоскости» не имеет — в точке пересечения она не выглядит как отрезок, а значит, не является многообразием.

Аналогично, поверхность Земли — пример двумерного многообразия: несмотря на глобальную кривизну, на маленьком участке она кажется плоской. Но поверхность двойного конуса (две соединённые вершинами воронки) не удовлетворяет этому условию — в месте касания конусов пространство не «распрямляется» при приближении. Именно локальная похожесть на плоскость (или пространство нужной размерности) — главный признак многообразия.

В математике важно различать внутренние и внешние свойства формы. Чтобы избежать путаницы, исследователи концентрируются на характеристиках, не зависящих от того, как фигура расположена в пространстве. Это называют внутренней геометрией. Многообразия удобны тем, что позволяют описывать такие свойства — и при этом применять инструменты классического анализа.

Чтобы «разметить» многообразие, его разбивают на перекрывающиеся участки, каждый из которых можно описать с помощью набора координат — это называют картой. Полный набор таких карт образует атлас. Благодаря этому атласу можно переходить от абстрактного объекта к привычным системам координат и использовать обычные формулы для площади, объёма или направления движения.

Именно такой подход сделал возможным общую теорию относительности Эйнштейна. В ней пространство-время описывается как четырёхмерное многообразие, а гравитация — как его искривление. Наше трёхмерное восприятие мира — тоже многообразие: мы видим его как «прямое» и «ровное», хотя на больших масштабах это не так. Более того, сама структура Вселенной — открытый вопрос: в каком виде замыкается пространство глобально, пока неизвестно.

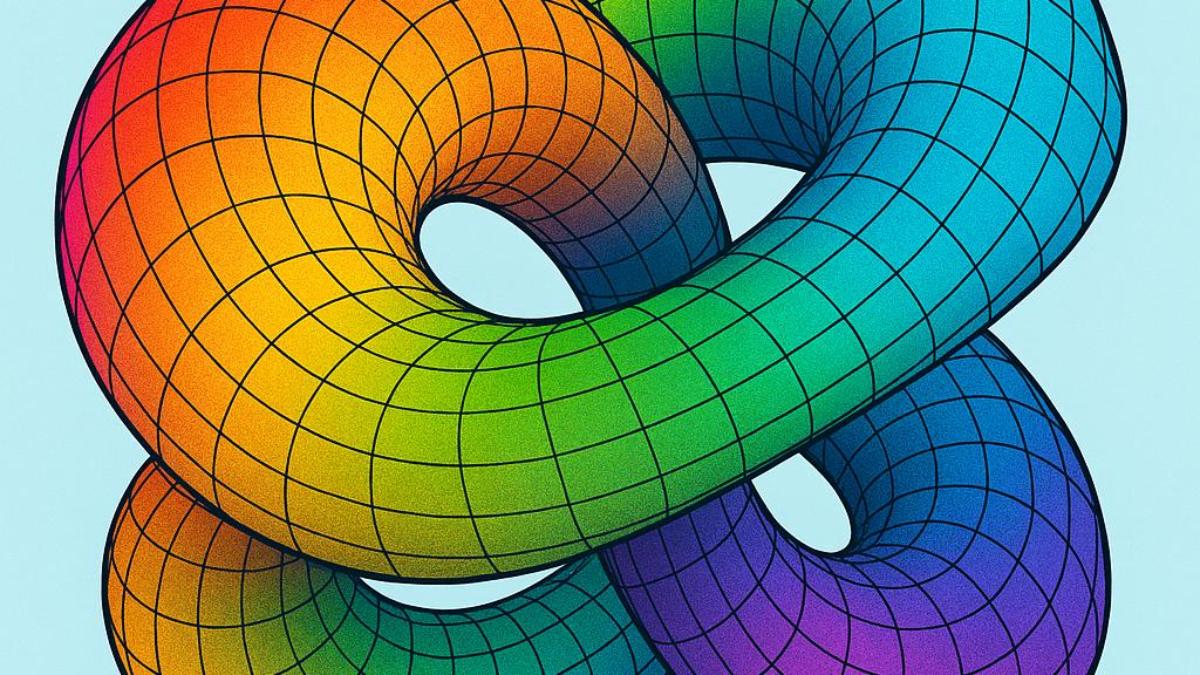

Многообразия помогают и там, где изначально их вроде бы нет. Например, поведение двойного маятника — маятника, подвешенного к другому маятнику — сложно описать из-за высокой чувствительности к начальному положению. Но если зафиксировать угол отклонения каждого из плеч, всё множество возможных состояний будет представлять собой поверхность в виде тора (бублика) — это и есть многообразие. Траектории на этом торе позволяют наглядно описывать и анализировать сложную динамику, не вдаваясь в уравнения движения.

Такой же подход используется при моделировании движения жидкостей, роботов, квантовых частиц. В алгебре решения уравнений часто рассматривают как точки на многообразии, чтобы исследовать их структуру. Даже большие массивы данных — например, записи активности тысяч нейронов — представляют как облака точек на многообразии меньшей размерности, чтобы упростить анализ.

Многообразия — универсальный язык, объединяющий разные области математики. Они дают возможность формулировать сложные задачи в знакомых координатах и решать их привычными методами. Как выразился теоретик из Принстона Джонатан Сорс: «Многообразия — это как числа. Без них не обходится почти ничего».