10 самых мощных пуль в мире, которые изменили современный бой

Каждая из них стала символом эпохи — от Browning .50 BMG до крошечного, но смертельно распространённого .22 LR.

Летальность боеприпасов куда сложнее вопрос чем просто калибр или скорость у дульного среза. Решающее значение имеет то, как пуля ведёт себя после вылета из ствола, как она трансформирует энергию, деформируется, распадается или заваливается при попадании. За столетие инженеры и баллисты создали конструкции, которые сочетают точность и разрушительное действие в точке попадания.

Некоторые пули поражают силой чистой кинетики, другие полагаются на аэродинамику, материалы или намеренную нестабильность, чтобы максимизировать повреждения. Ниже подборка из десяти патронов, которые по-разному изменили представления о современном бою и терминальной баллистике. В каждом пункте — факты о конструкции, кинетике и практических эффектах в реальной цели.

.50 BMG (12.7×99 mm NATO)

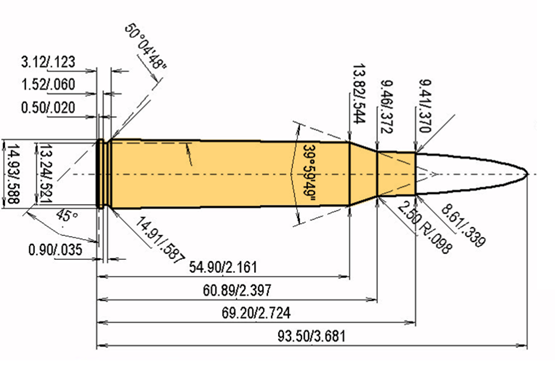

Разработанный Джоном Браунингом в 1918 году, .50 BMG остаётся одной из самых знаковых и мощных винтовочных разработок в военной истории. Пуля порядка 660 гран при начальной скорости около 2 900 футов в секунду даёт более 12 000 фут-фунтов дульной энергии, что по меркам стрелкового оружия почти артиллерийский показатель. Баллистические коэффициенты часто выше 0,600, поэтому пуля сохраняет огромную энергию даже на дистанциях свыше 1 000 ярдов. Комбинация кинетики и пробивной способности позволяет поражать лёгкую броню и бетон, создавая широкий постоянный канал и мощную временную кавитацию, а эффективная дальность нередко превышает 1 500 метров.

.50 BMG используется в противотанковой и противоматериальной роли, в стационарных и снайперских системах, где требуется поражение техники, укрытий и целей на больших дистанциях. Для оператора это тяжёлый инструмент, он требует массивных платформ и специальных винтовок с большими компенсаторами отдачи. На поле боя он изменил тактику, позволив поражать ключевые объекты из расчёта точечного уничтожения, а не подавления массой огня. По абсолютной разрушительной способности .50 BMG остаётся эталоном среди стрелкового оружия.

.338 Lapua Magnum

Патрон, разработанный в 1980-х годах совместно Lapua, Research Armament и Accuracy International, заполнил нишу между стандартными винтовочными калибрами и .50-классом. Типичная пуля 250 гран при скорости около 2 970 футов в секунду генерирует почти 4 900 фут-фунтов энергии и остаётся сверхзвуковой на дистанциях до примерно 1 500 метров. Высокая баллистическая стабильность и аэродинамика дают отличную точность на больших дистанциях.

В практической эксплуатации .338 Lapua Magnum стал любимцем снайперских подразделений, потому что сочетает дальнобойность .50-класа с управляемой отдачей и меньшей массой платформы. Именно на этом патроне базировались знаменитые рекордные снайперские поражения, которые впечатлили военно-полевую практику и подтолкнули к переоснащению некоторых армейских снайперских подразделений. Для задач против техники и точечного уничтожения он выгоден там, где .50 BMG избыточен, а стандартные 7,62 мм слишком слабы.

.300 Winchester Magnum

.300 Winchester Magnum установлен в качестве одного из самых универсальных магнумных патронов, принятых и гражданскими стрелками, и военными. Введённый в 1963 году, он быстро получил популярность из-за удачного баланса между отдачей и дальностью. На средних дистанциях патрон сохраняет достаточную кинетическую энергию для терминального поражения, что делает его универсальным выбором для снайперов, полицейских подразделений и охотников.

При дистанциях порядка 500 ярдов .300 Winchester Magnum сохраняет около 1 570 фут-фунтов энергии, а рабочий диапазон эффективного поражения простирается до 900–1 200 метров в зависимости от модели пули и платформы. Это позволяет заполнять нишу между 7,62×51 NATO и более тяжёлыми магнумами, обеспечивая точность и надёжность в различных условиях. Его распространение обусловлено тем, что он даёт близкую к идеальной комбинацию баллистики и удобства эксплуатации.

5.45×39 mm (патрон для АК)

Разработанный в 1970-х, 5.45×39 мм продемонстрировал, что конструкция пули может играть решающую роль. Стандартная 7Н6 весом около 53 гран при скорости порядка 2 900 футов в секунду имеет полую носовую часть и смещённый центр массы, что при попадании в ткань вызывает раннюю дестабилизацию и кувырки. Уже на нескольких сантиметрах проникновения пуля теряет устойчивость, меняет траекторию и создаёт множественные каналы поражения.

Эта контролируемая нестабильность дала особые терминальные эффекты, которые воспринимались особенно драматично в условиях боевых действий, например в Афганистане. Пуля не полагается только на массу или энергию, её дизайн ориентирован на максимизацию внутренних повреждений при относительно небольшой массе. Эффективная рабочая дальность патрона находится в районе 600–800 метров, что делает его удобным для манёвренного боя и огневых контактов средней дистанции.

5.56×45 mm NATO

Стандартный натовский пехотный патрон 5.56×45 мм широко применяется в армиях мира и базируется на идее летальности, зависящей от скорости и фрагментации. 62-гранная пуля M855 развивает начальную скорость примерно 3 025 футов в секунду и даёт около 1 709 фут-фунтов энергии. При достаточной скорости и при попадании в мягкие ткани пуля может фрагментироваться, образуя дополнительные каналы поражения и увеличивая терминальный эффект.

Однако зависимость от скорости делает поведение 5.56 мм чувствительным к длине ствола, типу боеприпаса и дистанции. На коротких стволах или на дальности, где скорость падает ниже порога фрагментации, эффективность заметно снижается. Несмотря на спорные обсуждения, исследования и полевой опыт показывают, что при точном наведении и корректном использовании 5.56×45 мм остаётся эффективным в ближнем и среднем бою, особенно в руках подготовленного стрелка.

Российский 7N31 9×19 mm бронебойный

Появившийся в конце 1990-х 7N31 создан для противостояния современным средствам индивидуальной защиты. В конструкции используется твёрдый стальной сердечник в биметаллической оболочке, а пространство между сердечником и оболочкой заполнено полиэтиленом. Такое сочетание даёт двойной эффект, когда пуля сталкивается с разными типами цели.

При попадании в незащищённую мягкую цель оболочка помогает сохранить целостность и сформировать широкий канал поражения, а при столкновении с бронёй внешняя оболочка срывается и остаётся только концентрированный сердечник, способный пробить защиту. При начальной скорости порядка 1 969 футов в секунду и массе 62 грана 7N31 демонстрирует, что современные пистолетные боеприпасы могут сочетать проникающие и экспансивные свойства в одном снаряде.

Современные Jacketed Hollow Points

JHP это целый класс экспансивных пуль для короткоствольного оружия, а не единичный патрон. Принцип прост, но эффективен, полость в носовой части заполняется при попадании и оболочка раскрывается лепестками, увеличивая диаметр и передавая максимум кинетической энергии цели при сохранении массы. Такой механизм даёт широкий постоянный канал и при этом снижает риск чрезмерного сквозного прохождения.

Классовые примеры из премиум-линий, такие как Federal HST или Speer Gold Dot, специально проектируются под стандарты правоохранительных органов, включая требования по глубине проникновения и надёжности раскрытия. Для служб это баланс между безопасной остановкой угрозы и минимизацией риска коллатерального поражения, поэтому JHP остаются предпочтительным выбором для многих подразделений. Практическая эффективность таких пуль подтверждена полевыми и лабораторными тестами.

Слаг 10 калибра

Слаг для 10 калибра это тяжёлая гладкоствольная пуля массой около 1,75 унции с начальной скоростью порядка 1 280 футов в секунду, дающая примерно 2 786 фут-фунтов энергии. Несмотря на то что по аэродинамике и дальности он уступает винтовочным снарядам, большая масса и большая фронтальная площадь создают при короткой дистанции катастрофическую терминальную эффективность и почти полную передачу энергии цели.

В бытовой и боевой обстановке 10-калиберный слаг ценят за сверхвысокую останавливающую силу на близкой дистанции, однако его сильная отдача, плохая точность на дальних дистанциях и ограниченная прицельная дальность делают его нишевым решением. Для защиты позиции или короткой стрельбы по массивным целям он эффективен, но в роли универсального боеприпаса он уступает винтовочным калибрам.

.950 JDJ

Это крайний инженерный пример, демонстрирующий пределы возможной мощности стрелкового изделия. Снаряд порядка 3 600 гран при скорости около 2 200 футов в секунду даёт свыше 38 000 фут-фунтов энергии, сопоставимой с малыми артиллерийскими снарядами. Винтовки под такой патрон достигают огромной массы, требуют массивных компенсаторов и дают исключительную отдачу.

Практически было изготовлено лишь несколько образцов, и эксплуатация такого оружия крайне затратна и неудобна. .950 JDJ служит скорее демонстрацией инженерной возможности чем реальным полевым инструментом, но сам факт существования подобных конструкций наглядно показывает, где заканчиваются пределы стрелкового вооружения. В контексте истории развития боеприпасов это крайняя точка эскалации мощности.

.22 Long Rifle

Парадокс в том, что один из самых слабых по чистой энергии патронов, .22 LR, оказался одним из самых значимых по человеческим последствиям. Снаряд около 40 гран при скорости порядка 1 260 футов в секунду даёт примерно 141 фут-фунт энергии, что по меркам поражающей способности мало. Но доступность, низкая стоимость и тишина выстрела сделали этот патрон частым инструментом преступлений и самоубийств.

Статистика показывает высокую долю применения .22 LR в случаях убийств и самоубийств в ряде стран, что подчёркивает важность не только баллистики, но и социального фактора. Именно повсеместное распространение и простота применения делают этот калибр опасным в широком смысле. В уроке терминальной баллистики это напоминание о том, что эффективность определяется не только цифрами на бумаге, но и контекстом использования.

В заключение

Летальность боеприпасов это комплексный вопрос, где важны масса, энергия, аэродинамика, конструкция сердечника и поведение пули в ткани. Некоторые решения базируются на чистой кинетике, другие на точности, материале или преднамеренной дестабилизации. Современный бой формируется не только оружием, но и тем, как боеприпасы взаимодействуют с задачей, платформой и тактикой применения.