Нейроны «целуются» 4 миллисекунды — биологи впервые увидели момент, когда рождается мысль. 50-летний спор закончен

Дали вспышку, залили этаном, сняли 1000 томограмм. 15 лет ради одного снимка… который перевернёт нейробиологию.

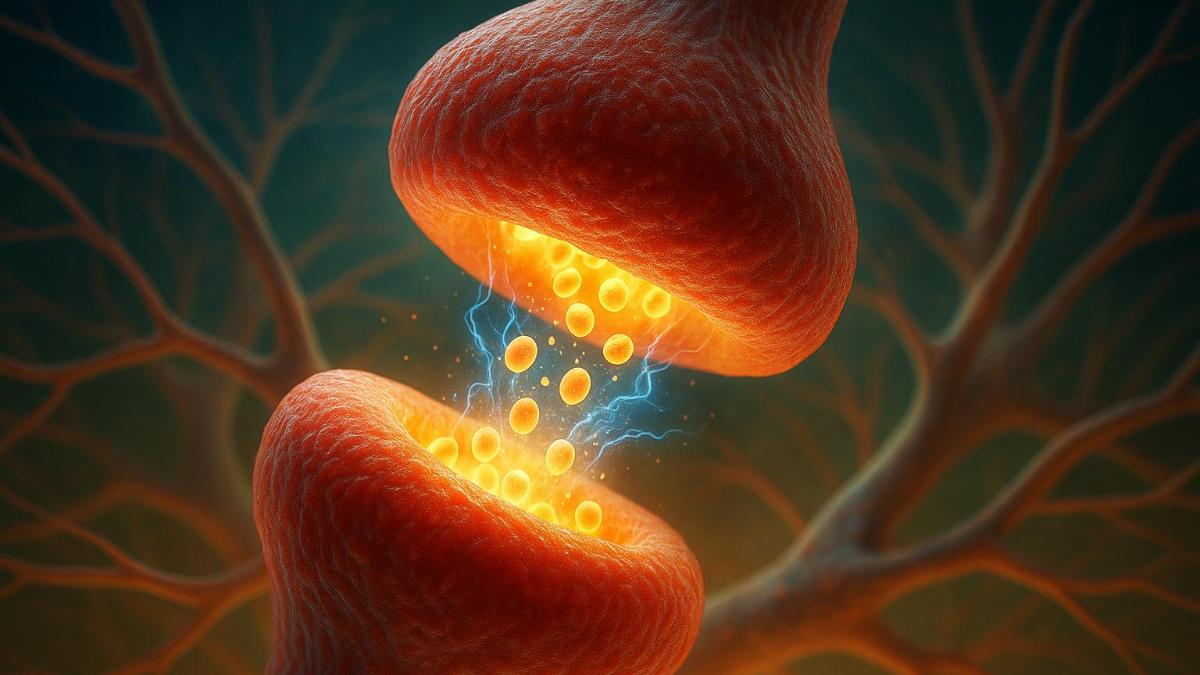

Китайские нейробиологи впервые зафиксировали кратчайший момент, когда нейроны буквально соприкасаются друг с другом — событие длительностью всего несколько миллисекунд, лежащее в основе передачи сигналов в мозге. Это стало возможным благодаря новой технологии визуализации, позволившей впервые увидеть, как пузырьки с нейромедиаторами выбрасывают свои молекулы. Открытие поставило точку в споре, который длился более 50 лет.

Исследование выполнено специалистами Университета науки и технологий Китая (USTC) и Института передовых технологий в Шэньчжэне, входящего в состав Китайской академии наук. Команда разработала первую в мире систему, способную «замораживать» биологические процессы с временным разрешением в миллисекунды и пространственной точностью до нанометров.

Мозг человека состоит из миллиардов нейронов, которые обмениваются сигналами через крошечные пузырьки — синаптические везикулы, хранящие и выделяющие нейромедиаторы. На протяжении десятилетий учёные спорили, происходит ли выброс полностью, когда везикула сливается с мембраной клетки («полное слияние»), или кратковременно — при касании и последующем возврате («kiss-and-run»). Проверить это долгое время было невозможно: процесс разворачивается в масштабе нескольких нанометров и длится тысячные доли секунды.

Чтобы преодолеть эти ограничения, китайские исследователи потратили 15 лет на создание уникального криоэлектронного комплекса, позволяющего наблюдать динамику клеточных структур в реальном времени. Итогом стала установка временнóго криоэлектронного томографа (time-resolved cryo-ET), сочетающая криоэлектронную микроскопию с миллисекундной съёмкой. С её помощью удалось проследить, как именно синаптические везикулы выбрасывают нейромедиаторы и возвращаются в исходное состояние.

Эксперименты проводились на образцах гиппокампа крыс. Учёные активировали нейроны при помощи оптогенетики — технологии, запускающей работу клеток под действием света, — а затем мгновенно «погружали» образцы в жидкий этан, чтобы зафиксировать состояние в разные моменты времени. Было получено более 1 000 трёхмерных томограмм с интервалами от 0 до 300 мс после стимуляции. Эти изображения позволили восстановить последовательность событий, примирившую две конкурирующие модели передачи сигналов.

Через 4 мс после активации везикула образовала узкий канал диаметром около 4 нм — тот самый момент «поцелуя». Затем пузырёк уменьшился примерно наполовину («сжатие») и спустя 70 мс либо отделился и вернулся в цикл повторного использования («бегство»), либо полностью слился с пресинаптической мембраной. Этот трёхфазный процесс получил название «kiss-shrink-run» и описывает комбинированный механизм передачи сигналов: он не является полностью обратимым, но и не приводит к необратимому слиянию, обеспечивая оптимальный баланс между скоростью и точностью работы нейронных связей.

Заместитель редактора журнала Science Стелла Хёртли отметила, что полученные данные объединили конкурирующие гипотезы о высвобождении нейромедиаторов и объяснили, как достигается высокая эффективность и надёжность работы синапсов. В заявлении Университета науки и технологий Китая подчёркивается, что новый подход открывает возможность для глубокого изучения обработки информации в мозге, а также для понимания механизмов, лежащих в основе заболеваний нервной системы.

Кроме того, разработанная технология может использоваться не только в нейробиологии, но и для изучения других сверхбыстрых внутриклеточных процессов — например, вирусной атаки, секреции белков или динамики мембранных структур. Зафиксировав момент передачи сигнала между нейронами, учёные не только разрешили 50-летнюю научную загадку, но и получили инструмент, способный раскрыть механизмы жизни на молекулярном уровне с беспрецедентной точностью.