От медуз до человека. Исследователи нашли механизм, который 740 миллионов лет назад запустил эволюцию сложных организмов

На заре истории жизни именно перестройка внутренней структуры открыла путь к появлению органов и симметрии.

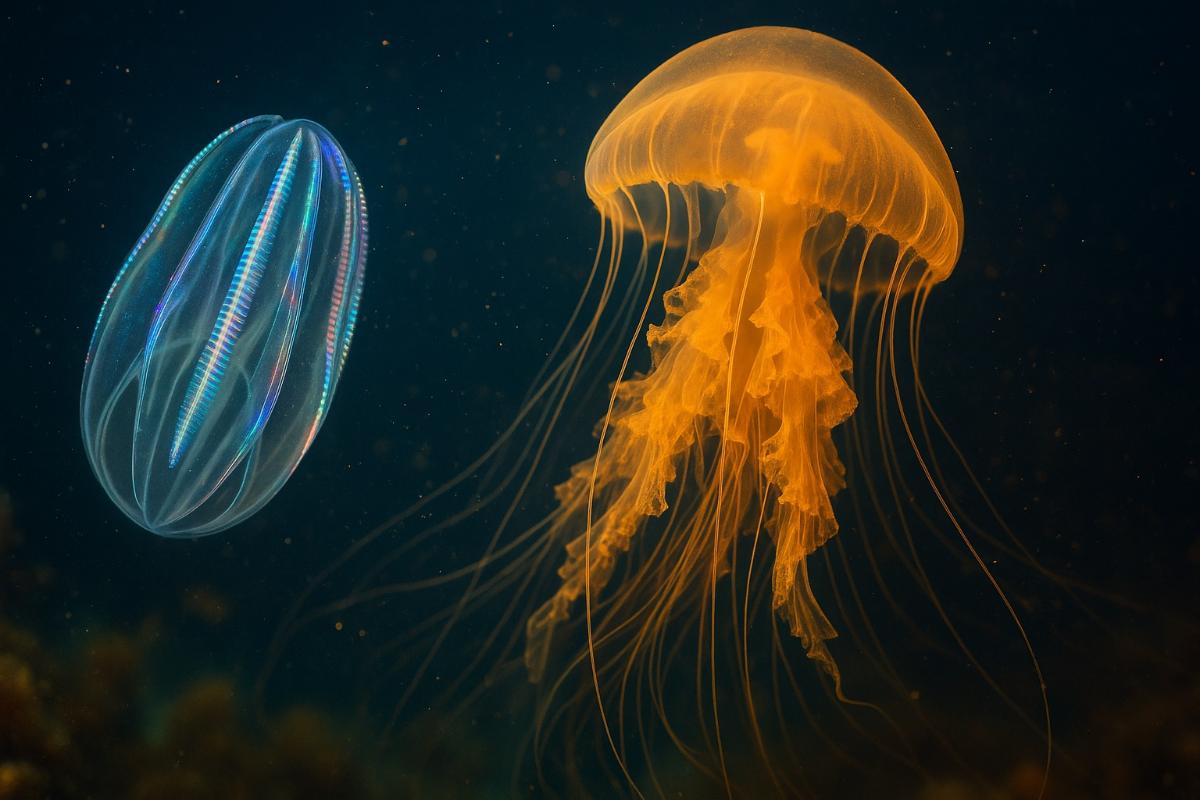

Кишечнополостные и гребневики — одни из самых древних сложных животных на Земле. К первым относятся медузы, кораллы и актинии; ко вторым — почти прозрачные гребневики, мягко скользящие в толще воды. Появившись около 740–520 миллионов лет назад, эти организмы стали первыми многоклеточными существами, у которых возникли разные типы тканей. Их появление стало ключевым этапом эволюции: от колоний одинаковых клеток природа перешла к организмам, где каждая клетка выполняет особую функцию. Но что сделало это возможным?

Новое исследование предлагает ответ: решающую роль сыграло не появление новых генов, а усложнение способов управления ими. Учёные показали, что важный шаг произошёл на уровне пространственной организации ДНК — того, как разные участки генома начали взаимодействовать между собой. Механизм связан с трёхмерным сворачиванием хроматина — структуры, в которой ДНК упакована внутри ядра клетки. Благодаря этому удалённые фрагменты ДНК могут сближаться и совместно контролировать активность генов. Именно такая организация, по мнению исследователей, позволила клеткам формировать разные типы тканей.

Чтобы понять значение открытия, нужно вспомнить основы. Во всех клетках одного организма геном одинаков, но ткани различаются тем, какие участки в нём активны. Запуск гена происходит в промоторной области — участке ДНК перед началом кодирующей последовательности. Сюда присоединяются белки, называемые транскрипционными факторами, которые включают или подавляют транскрипцию — первый этап считывания информации с ДНК. У одноклеточных организмов всё происходит локально: регуляция ограничена областью рядом с геном. У многоклеточных же требуется сложная координация: разные клетки используют одни и те же гены в разных комбинациях, создавая специфические наборы белков для мышц, кожи, нервов и других тканей.

Когда клетка специализируется, один и тот же ген может выполнять разные функции. Например, ген тубулина участвует и в образовании ресничек, и в делении клеток, и в работе нейронов. Чтобы он включался именно там, где это нужно, требуется гибкое сочетание регуляторных белков. Однако места рядом с геном недостаточно, и одного промотора мало. Эволюция добавила удалённые регуляторные элементы — энхансеры. Эти участки ДНК не кодируют белки, но управляют активностью генов на расстоянии, служа дополнительными точками связывания транскрипционных факторов. Благодаря этому один и тот же ген может использоваться в разных клетках без необходимости дублировать его в геноме.

Как же участок ДНК, находящийся далеко от гена, способен влиять на него? Ответ заключается в трёхмерной структуре хроматина. Молекула ДНК обёрнута вокруг белков-гистонов и формирует плотные волокна. Внутри ядра эти волокна складываются в петли и домены, сближая удалённые участки. Такие петли — важнейший механизм регуляции генов у животных: они позволяют энхансеру приблизиться к промотору и активировать нужный ген. Формирование петель обеспечивают белки комплекса когезина, который «вытягивает» участок хроматина, пока тот не встречает белок-ограничитель — у человека это чаще всего CTCF. Этот процесс требует энергии, но даёт клетке возможность управлять экспрессией генов с высокой точностью и гибкостью.

Команда Арнау Себе-Педроса из Центра геномного регулирования в Барселоне выяснила, что такая трёхмерная архитектура генома появилась уже у древнейших многоклеточных животных — кишечнополостных, гребневиков, губок и плакозоев. Учёные сравнили их геномы с геномами ближайших одноклеточных родственников — ихтиоспорид, филастерей и хоанофлагеллят. У многоклеточных исследователи обнаружили тысячи хроматиновых петель, сближающих промоторы и энхансеры, тогда как у одноклеточных ничего подобного нет. Это свидетельствует о том, что пространственная регуляция генов возникла именно на заре эволюции животных.

Для анализа применялся метод Micro-C, фиксирующий, какие участки хроматина находятся рядом в ядре клетки. После химического «сшивания» соседних фрагментов ДНК их расщепляют и секвенируют, чтобы определить, какие последовательности чаще всего контактируют. Так создаётся детальная карта трёхмерной структуры генома. Метод особенно эффективен для организмов с компактными геномами, поскольку позволяет выявлять мельчайшие контакты между участками ДНК.

Результаты показали, что даже у видов с небольшими геномами, таких как гребневики, до 60% всех контактов хроматина приходится на петли, связывающие регуляторные элементы с активными генами. У их одноклеточных родственников подобных структур не обнаружено. Это значит, что появление таких механизмов позволило клеткам использовать один и тот же набор генов по-разному и тем самым сформировать разнообразные типы тканей. Без этой способности многоклеточная жизнь в привычном смысле была бы невозможна.

Учёные отмечают, что трёхмерная организация генома — не единственный фактор, способствовавший усложнению живых систем. Существенную роль сыграли и другие процессы: расширение геномов за счёт регуляторных последовательностей, появление новых белков, а также развитие межклеточных сигналов. При этом пока неизвестно, какие именно белки создают петли у простейших животных, ведь классического CTCF у них нет. Возможно, его функции выполняют родственные белки, а энхансеры представляют собой дополнительные площадки для связывания транскрипционных факторов. Более чёткое разделение регуляторных областей, характерное для позвоночных, могло появиться позже — у двусторонне симметричных организмов.

Независимые эксперты считают, что выводы выглядят убедительно и согласуются с наблюдениями на млекопитающих, где петли между энхансерами и промоторами также играют ключевую роль в активации генов, определяющих клеточный тип. Однако, чтобы подтвердить гипотезу окончательно, потребуется больше данных по разным видам: современные медузы и гребневики не идентичны своим древним предкам, и прямые параллели следует проводить осторожно.

Главный вывод очевиден: когда геном научился сворачивать ДНК так, чтобы нужные регуляторы и гены могли взаимодействовать, природа получила мощный инструмент усложнения жизни. Из одного набора генов стало возможно создавать разные типы клеток, а значит — ткани и органы. Эта перестройка регуляторных механизмов стала фундаментом биологического разнообразия.

Любопытно, что предпосылки для этого могли существовать уже у одноклеточных предков: достаточно было изменить не состав генов, а способы их организации и использования. Это показывает, что новые ступени эволюции не всегда требуют появления новых генов — иногда достаточно по-новому задействовать уже существующие.