Внутри каждой вашей клетки крутятся триллионы крошечных моторов, которые дают энергию для жизни. Учёные впервые взяли один под контроль — и увидели его работу атом за атомом

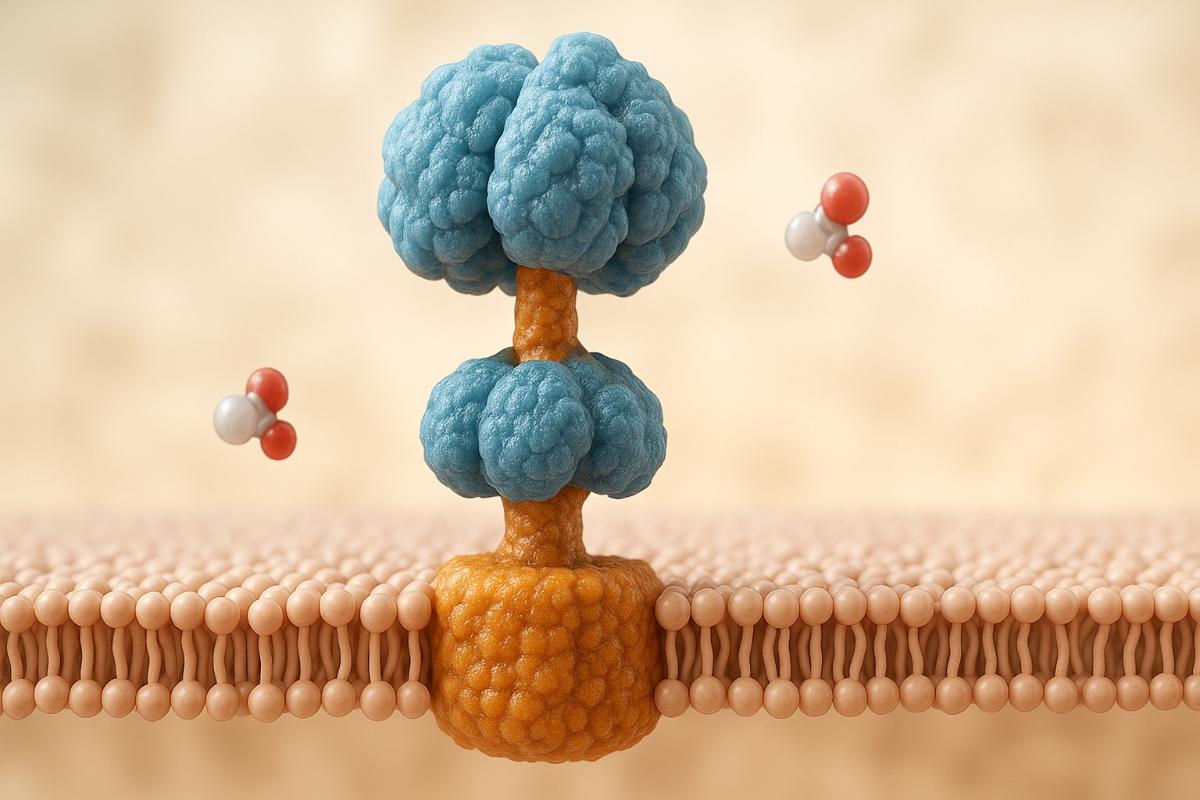

Так выглядит двигатель всех биохимических процессов.

Внутри каждой клетки человека без остановки работают крошечные моторы — молекулярные машины, которые вырабатывают энергию для всего живого. Один из них, АТФ-синтаза (F₀F₁-АТФ-синтаза), собирает молекулы аденозинтрифосфата — того самого АТФ, из которого организм черпает силу для каждого вздоха, шага и сокращения мышцы. Учёные уже давно знают, как этот фермент устроен, но до сих пор не понимали, как именно его вращающаяся часть передаёт энергию с максимальной отдачей. Теперь исследователям удалось буквально взять под контроль отдельный молекулярный двигатель и увидеть, как он работает — атом за атомом.

Команда физиков выделила фрагмент F₁ из термофильной бактерии Bacillus PS3 — он похож на крошечный мотор, вращающийся вокруг центральной оси, γ-субъединицы. К этому валу прикрепили миниатюрный зонд и начали управлять им с помощью электродов, создающих очень точные электрические импульсы. Таким образом, учёные могли задавать силу вращения и отслеживать движение с невероятной скоростью — четыре тысячи кадров в секунду.

Они испытали два способа управления. В первом применялся постоянный крутящий момент — как будто мотор всё время тянули с одинаковым усилием. Во втором использовали метод под названием angle clamp («угловое удержание»): система непрерывно измеряла положение оси и мгновенно подстраивала силу, чтобы движение оставалось плавным и устойчивым. Оказалось, что именно этот режим даёт наилучший результат — энергия тратится без потерь, а колебания, из-за которых мотор дёргается, почти исчезают. Когда же вращение задавалось с постоянной силой, часть работы пропадала впустую: молекула то ускорялась, то тормозила, создавая внутренние рывки.

Чтобы проверить свои наблюдения, исследователи построили компьютерную модель и убедились: режим углового удержания действительно подавляет случайные колебания, которые мешают работе мотора. Если говорить проще, это как если бы велосипедист крутил педали без рывков и не терял энергию на раскачку — движение получается ровным и экономным.

На уровне физики всё объясняется законом сохранения энергии: вращение фермента связано с разницей химических потенциалов — это энергия, которая высвобождается, когда АТФ расщепляется на более простые молекулы АДФ и фосфат. В живой клетке блок F₀ крутит F₁, превращая химическую энергию в механическую. В лаборатории учёные сумели повторить этот процесс, воздействуя на выделенный мотор переменным электрическим полем и наблюдая, как каждая его часть реагирует на нагрузку.

Значение эксперимента выходит далеко за пределы биохимии. Понимание того, как молекулярные моторы избегают потерь и поддерживают идеальную стабильность, поможет инженерам создавать более точные и долговечные наномеханизмы. Принцип углового удержания можно будет применить при проектировании искусственных микродвигателей — например, в медицинских имплантах, миниатюрных сенсорах или устройствах для доставки лекарств прямо к клеткам.

Авторы подчёркивают, что пока их мотор работал вне клетки — в искусственной среде, где отсутствуют взаимодействия с другими белками и мембранами. К тому же угловое удержание — это не природный механизм, а придуманный способ управления, созданный исключительно для эксперимента. Тем не менее работа помогла понять, как природа распоряжается энергией с точностью, которую невозможно увидеть без современных методов наблюдения.