Одна пара узлов — и 100-летняя гипотеза рухнула. Математики открыли хаос в самых простых фигурах

Почему теория Вендта не выдержала очередную проверку.

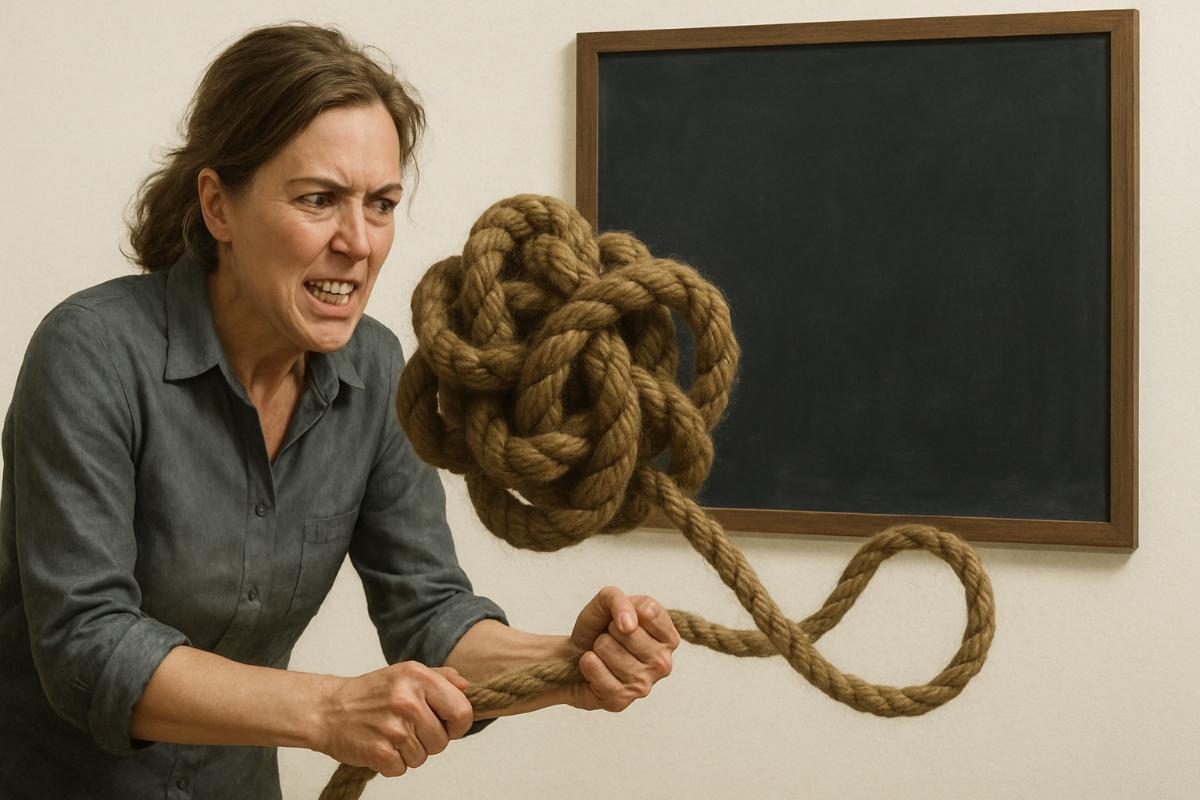

В быту узел — это просто завязанный кусок верёвки. Но в математике под узлом понимают замкнутую петлю: верёвку склеивают концами и больше не разрешают разрывать. Две такие фигуры считаются одинаковыми, если одну можно превратить в другую плавными растяжениями и поворотами. При этом сложная схема пересечений на бумаге вовсе не гарантирует, что узел действительно отличается от обычного кольца. Иногда запутанный рисунок оказывается всего лишь другой формой простого круга.

Чтобы измерить сложность узла, в XIX веке шотландский математик Питер Гатри Тэйт предложил показатель, который позже назвали числом развязываний. Суть метода в том, что в месте пересечения нитей можно поменять местами верхнюю и нижнюю часть. Такой шаг называется перебросом. Повторяя операцию, можно превратить любой узел в гладкое кольцо. Минимальное количество таких шагов и есть число развязываний. Если оно различается у двух узлов, значит, сами они неэквивалентны.

Казалось бы, это даёт удобный инструмент классификации, но на практике вычислить число развязываний почти невозможно: один и тот же узел можно нарисовать тысячами способов, и путь к минимальному решению часто скрыт. Именно поэтому этот показатель стал одной из главных загадок теории узлов, вокруг которой математики спорят уже полтора века.

В начале XX века появилась гипотеза о том, как число развязываний ведёт себя при соединении узлов. Если два узла складывают вместе, то есть вяжут их одним куском и соединяют концы, то получается новый узел, называемый связной суммой. Немецкий математик Хильмар Вендт предположил в 1937 году, что число развязываний для связной суммы всегда равно сумме чисел развязываний исходных узлов. Например, если один требует двух перебросов, а другой трёх, то соединённый должен требовать пяти. Это утверждение получило название гипотезы аддитивности.

На первый взгляд идея кажется логичной, ведь если развязать каждый узел по отдельности, получится итоговый результат. Но остаётся вопрос: а нельзя ли подобрать последовательность перебросов, которая приведёт к цели быстрее? Если такой способ существует, гипотеза рушится. Долгое время математики не могли найти ни доказательства, ни опровержения.

В 1985 году Мартин Шарлеманн доказал, что для узлов с числом развязываний, равным единице, гипотеза выполняется. Это казалось серьёзным подтверждением, а сама теория узлов выглядела упорядоченной: зная свойства так называемых простых узлов, можно было бы вычислить их для любых сложных комбинаций.

Но всё изменилось благодаря Сьюзан Хермиллер из Университета Небраски и её коллеге Марку Бриттенхэму. Они на протяжении десяти лет проводили вычислительные эксперименты, используя десятки компьютеров и специализированное программное обеспечение SnapPy, которое умеет распознавать и классифицировать узлы. Учёные генерировали миллионы схем, проверяя каждую возможную последовательность перебросов. В результате удалось собрать огромную базу данных, где фиксировались верхние оценки для чисел развязываний тысяч узлов.

Осенью 2024 года их программа неожиданно выдала результат, который исследователи сначала приняли за сбой. Оказалось, что пара узлов, известных как торические узлы (2, 7) и их зеркальные копии, при сложении образуют новый узел, который можно развязать за пять шагов. По гипотезе аддитивности должно было получиться шесть. Это был долгожданный контрпример. Проверки подтвердили его корректность, и учёные смогли построить на его основе бесконечное множество аналогичных случаев.

Таким образом, спустя почти сто лет гипотеза аддитивности была опровергнута. Оказалось, что число развязываний ведёт себя непредсказуемо и не подчиняется простым правилам. Для многих исследователей это стало разочарованием: надежда на строгий порядок в мире узлов не оправдалась. Но вместе с тем открылась новая перспектива: теперь математикам предстоит изучить, почему именно некоторые комбинации нарушают правило, а другие нет.

Как заметила Сьюзан Хермиллер, работа над этим открытием вытеснила всё остальное из их жизни. Открытие стало поворотным моментом: то, что казалось структурированным и упорядоченным, оказалось гораздо более хаотичным и сложным. По словам коллег, именно это делает теорию узлов ещё более захватывающей: теперь ясно, что она хранит куда больше тайн, чем предполагалось.