Зачем кишечнику рецепторы вкуса? ИИ раскрыл тайну — они защищают поджелудочную от смерти

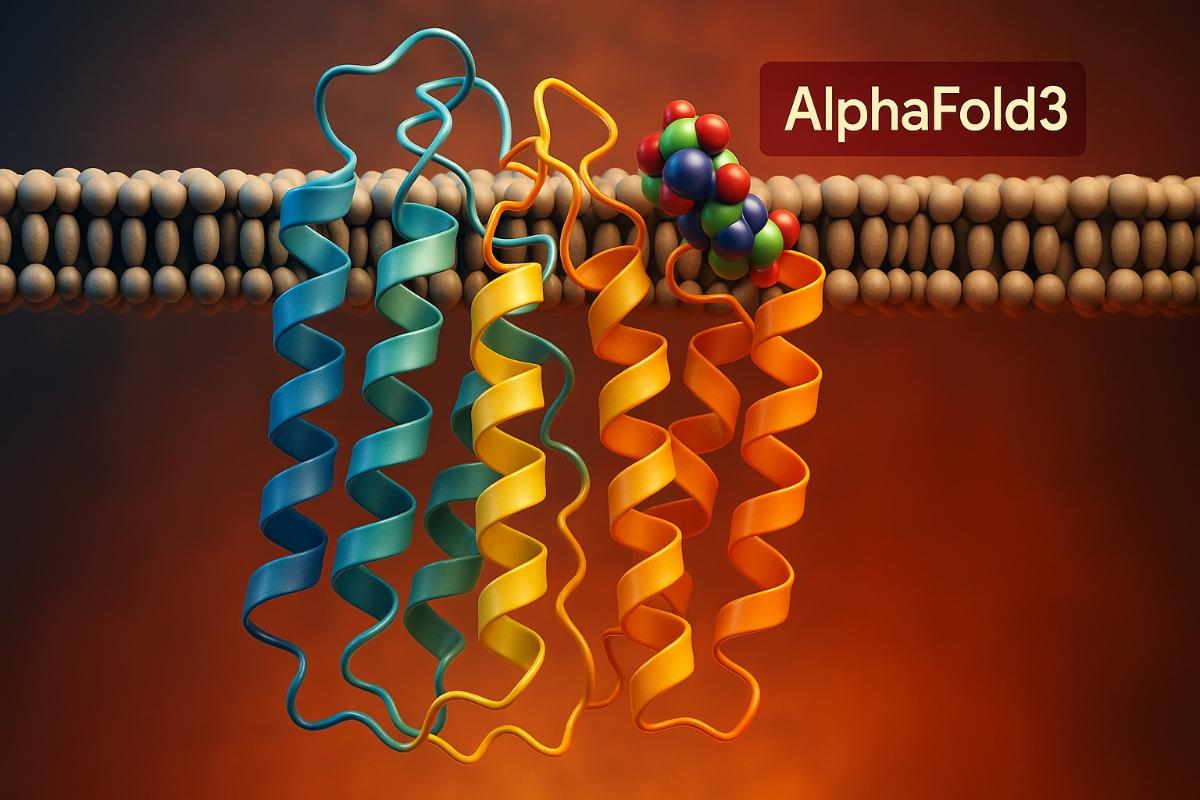

25 рецепторов и тысячи молекул — полная карта горечи от AlphaFold3.

Рецепторные белки работают как молекулярные приёмники: они распознают сигнальные молекулы — лиганды — и запускают ответные реакции клетки. Рецепторы вкуса расположены в тканях полости рта и взаимодействуют с вкусовыми веществами, которые формируют ощущение сладкого, солёного, кислого, горького и умами.

За восприятие горечи отвечают рецепторы семейства T2R. Их обнаруживают не только на языке: такие белки есть и в особых нейроподобных клетках кишечника, которые передают информацию из пищеварительного тракта в центральную нервную систему. Это связывает T2R с работой оси кишечник — мозг, влияющей на обмен веществ, регуляцию аппетита и толерантность к глюкозе.

У человека описано 25 типов T2R, однако для большинства пространственная организация до сих пор не установлена. Для предсказания трёхмерной формы белков широко применяются алгоритмы на основе машинного обучения. Ранее для T2R использовали AlphaFold2, а сейчас доступна обновлённая версия — AlphaFold3, которая точнее реконструирует структуру и учитывает больше биофизических деталей.

Группа под руководством профессора Наоми Осакэбэ из Технологического института Сибаура применила AlphaFold3 для всех человеческих T2R и сопоставила результаты с прежними моделями AlphaFold2 и имеющимися экспериментальными данными по двум рецепторам — T2R14 и T2R46. Статья опубликована в журнале Current Research in Food Science; среди соавторов — Такафуми Симидзу и Рио Ооно (Технологический институт Сибаура) и профессор Витторио Калабрезе (Университет Катании).

Последовательности аминокислот всех T2R исследователи взяли из базы UniProt и построили модели с помощью AlphaFold3. Для сравнения извлекли предсказания AlphaFold2 из открытой базы AlphaFold DB. Экспериментально определённые структуры T2R14 и T2R46 получили из Protein Data Bank. Для визуализации, выравнивания и оценки точности использовали специализированные программные пакеты, чтобы количественно сопоставить модели с крио-ЭМ и рентгеноструктурными данными.

Сравнение показало стабильное преимущество AlphaFold3. Для T2R14 точность оценивали по 115 криоэлектронным картам: новая версия давала лучшее совпадение с опытом. Для T2R46 проверка по трём независимым экспериментальным структурам также подтвердила, что AlphaFold3 во всех случаях ближе к реальным данным, чем предыдущая модель.

Отдельно изучили сходство и различия в пределах семейства. У мембранных рецепторов часть белка обращена внутрь клетки, а другая — наружу; связывание вкусовых молекул происходит во внешней области. Анализ показал, что внутриклеточные сегменты T2R более однотипны, тогда как наружные фрагменты заметно различаются. Такая вариативность именно там, где происходит контакт с лигандами, объясняет разный профиль чувствительности к тысячам горьких соединений.

Чтобы упорядочить многообразие, авторы сгруппировали рецепторы по структурной близости и выделили три кластера. Такая классификация помогает понять, почему одни подтипы реагируют на конкретные вещества, а другие — на иные наборы горьких молекул, и подсказывает, какие участки белка задают специфичность.

Работа затрагивает и механизмы передачи сигнала. Структура T2R приспособлена к распознаванию множества горьких веществ и взаимодействует с вкусо-специфическим G-белком альфа-густдуцином, который запускает внутриклеточные каскады, доводя сигнал до нейронов.

Понимание пространственной организации рецепторов горечи полезно не только для физиологии вкуса. Поскольку эти белки участвуют в поддержании связи кишечника с мозгом, точные модели облегчают разработку подходов в нутрициологии и фармакологии, в том числе для профилактики и терапии заболеваний образа жизни, например диабета.

Дальнейшие шаги включают сопоставление последовательности и формы в пределах семейства, а также изучение того, как индивидуальные различия в T2R отражаются на субъективном восприятии горечи. Это позволит связать генетические варианты с функциональными особенностями и завершить картину работы рецепторов на уровне молекулярных деталей.