Наш мозг за 300 000 лет не научился отличать правду от лжи: 54% — это позор эволюции

Новое исследование показало, что универсальных признаков обмана не существует.

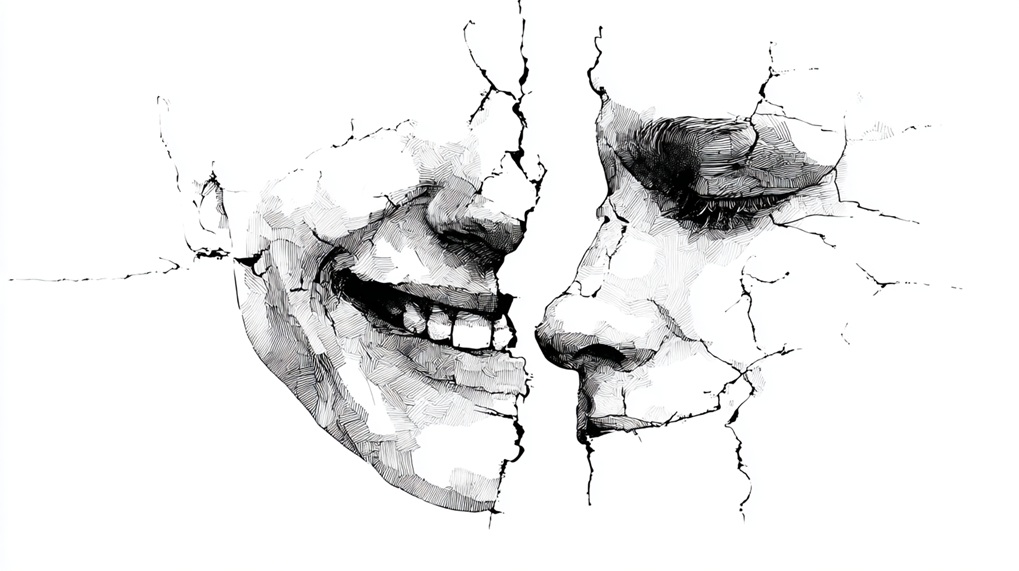

Большинство людей знают сказку о Пиноккио, у которого при каждой лжи вырастал нос. В жизни всё гораздо сложнее: невозможно определить обман одним жестом или выражением лица. Об этом напоминает исследование профессора Университета Британской Колумбии в Оканагане Лиэнн тен Бринке, которая занимается изучением природы обмана.

Учёная отмечает, что несмотря на то, что ложь является повседневным явлением, люди крайне плохо распознают её. Средняя точность у неподготовленных наблюдателей составляет всего около 54 процентов. Поскольку от этого навыка нередко зависит правосудие, исследователи уже много лет пытаются найти поведенческие признаки, которые могли бы указывать на обман.

В своей ранней работе 2012 года профессор вместе с коллегами изучала публичные обращения людей, просивших вернуть пропавших родственников. В некоторых случаях позже выяснялось, что сами «просители» и были виновниками преступлений. Тогда исследователи выделили четыре характерных признака, совмещая анализ речи с мимикой. Поднятые брови, улыбка, сокращение количества слов и использование неопределённых формулировок вроде «наверное» или «я думаю» в совокупности позволяли с точностью до 90 процентов предсказать, говорит человек правду или лжёт.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Law and Human Behavior, показало, что эти признаки не всегда работают. В ряде случаев они повторялись, но чаще всего оказывались малоэффективными и не позволяли достоверно отличить обман от правды.

По словам тен Бринке, мотивированные лжецы стараются выглядеть убедительно, но этим лишь выдают больше сигналов. Кроме того, сильные эмоции в стрессовых ситуациях могут мешать им контролировать себя. Тем не менее универсального набора признаков, который надёжно указывал бы на ложь, пока не существует.

Учёная подчёркивает, что нельзя полагаться на отдельные речевые или мимические особенности, полагая, что они одинаково проявляются у всех. Особенно это касается ситуаций высокого давления, например полицейских допросов. Чтобы понять, что действительно работает, нужны новые исследования и, возможно, более индивидуальный подход к анализу поведения.