Мини-мозг из пробирки впервые подчинил себе робота собаку. И она послушалась

Графен делает возможным то, чего не умеет кремний — учит клетки командовать техникой.

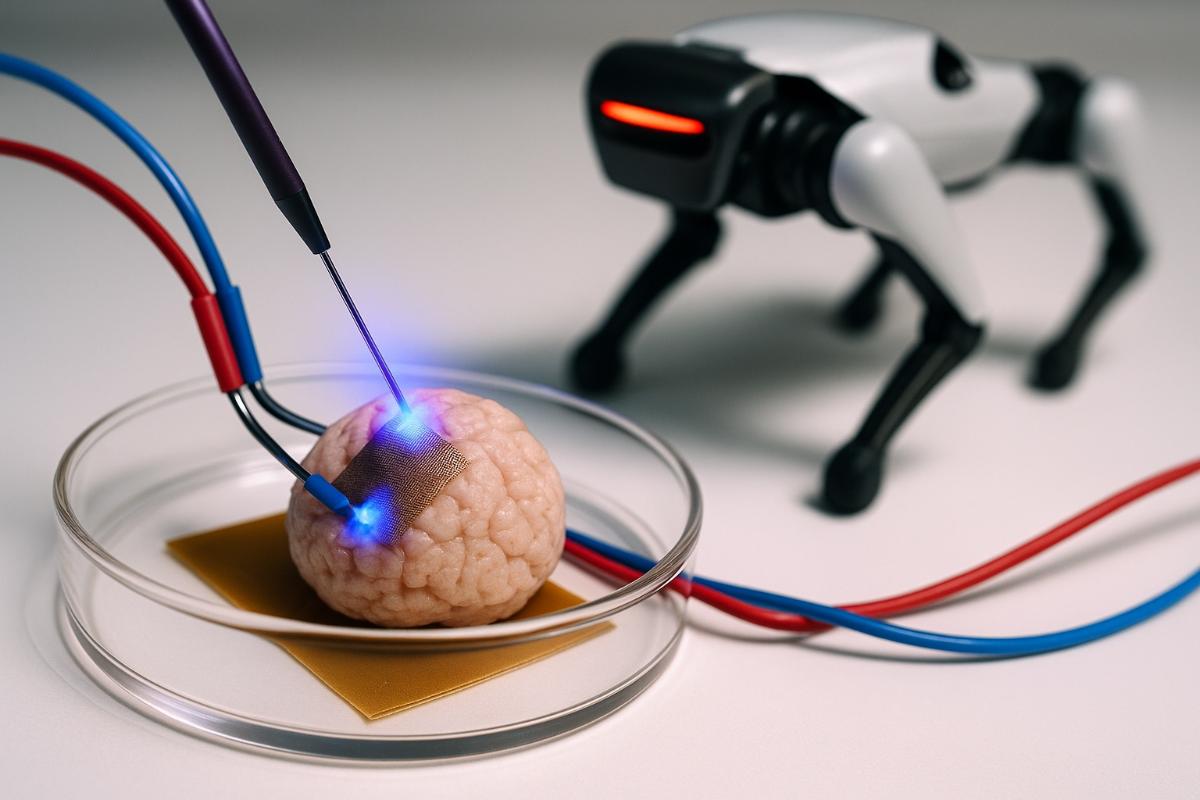

Учёные из США представили технологию, которая одновременно ускоряет развитие выращенных в лаборатории мозговых органоидов и позволяет подключать их к роботизированным системам. В исследовании, выполненном в Институте стволовых клеток Санфорда при Калифорнийском университете в Сан-Диего, использовали графеновую плёнку толщиной в один атом. На её основе создан метод GraMOS (Graphene-Mediated Optical Stimulation), способный превращать свет в мягкие электрические импульсы, которые стимулируют нейроны.

По словам профессора педиатрии Алиcсона Муотри, руководителя интегрированного космического центра исследований стволовых клеток, методика безопасна для тканей и не требует изменения генетического кода. Это позволяет применять её шире и надолго. Учёный называет GraMOS принципиально новым подходом к развитию органоидов: он ускоряет их созревание, открывая путь к изучению заболеваний мозга, созданию интерфейсов «мозг–машина» и систем, где живые клетки взаимодействуют с техникой.

Органоиды — это трёхмерные модели мозга, полученные из стволовых клеток. Они незаменимы для изучения болезней вроде Альцгеймера, но их главный недостаток — медленное развитие. Чтобы ускорить рост, ранее использовали оптогенетику, где необходима генная модификация, или электрическую стимуляцию, которая может повредить хрупкие ткани.

Графен благодаря своим оптоэлектронным свойствам обеспечивает иной путь. Под действием света он создаёт электрические сигналы, которые «подталкивают» клетки к образованию связей и быстрому развитию. Этот процесс имитирует естественные сенсорные стимулы и поддерживает рост органоидов без агрессивного вмешательства.

Елена Молоканова, генеральный директор NeurANO Bioscience и изобретатель GraMOS, пояснила, что технология словно даёт нейронам лёгкий импульс к взрослению. Такой ускоритель необходим, чтобы можно было изучать возрастные заболевания в лабораторных условиях и тестировать лекарства значительно раньше. Её коллега, Алекс Савченко, возглавляющий Nanotools Bioscience, добавил, что метод восполняет давний пробел в исследованиях: он позволяет воспроизводимо активировать нейроны и тем самым создаёт основу как для фундаментальной нейробиологии, так и для прикладных проектов.

В рамках эксперимента команда подключила графеновые интерфейсы к органоидам и связали их с робособакой, оснащённой датчиками. При обнаружении препятствия робот посылал сигнал в органоид, и тот формировал нейронный отклик, после чего машина меняла направление движения. Весь цикл «обнаружение — реакция» занимал менее 50 миллисекунд. Таким образом был показан работающий пример нейробиогибридной системы, где живые клетки управляют устройством.

Эта демонстрация открывает перспективы для протезирования, адаптивной робототехники и биологических вычислений. В отличие от микросхем, органоиды обладают нейропластичностью — они могут учиться и перестраивать связи в зависимости от опыта. В будущем учёные надеются объединять органоиды в сети или даже интегрировать их с человеческим мозгом.

Муотри уверен, что контроль над ростом органоидов позволит применять их не только в медицине, но и в инженерии тканей, разработке новых протезов, робототехнике и искусственном интеллекте. Он отмечает, что сочетание графена и живых нейронов только начинает раскрывать потенциал: впереди создание новых технологических платформ и новые способы понять работу мозга.