Со "свалки" науки на вершину. Учёные возвращают к жизни теорию, которую в XX веке считали ересью

Ламаркизм умер в XX веке, но в XXI его воскресили под другим именем.

В 1997 году генетик Ричард Левонтин в своём эссе для The New York Review of Books изложил жёсткую позицию: наука, по его мнению, изначально и безоговорочно служит инструментом материализма. Он утверждал, что исследователи не столько следуют за фактами, сколько изначально исходят из установки на материальные объяснения и подгоняют под неё методы, теории и интерпретации. Даже если результаты выглядят странными или неочевидными, в научный оборот попадёт лишь то, что укладывается в рамки господствующей парадигмы. Всё, что противоречит этим рамкам, отбрасывается и забывается.

В качестве примера Левонтин приводил концепцию «dauer-модификаций» — зафиксированных в 1930-х годах изменений у организмов, вызванных воздействием среды и передававшихся нескольким поколениям. Сегодня это назвали бы эпигенетическими изменениями. Но в середине XX века, когда генетика «окаменела» в своём отрицании наследования приобретённых признаков, подобные наблюдения отправили на «свалку» науки. Левонтин был уверен: передача таких признаков невозможна, а сама гипотеза — мёртвая.

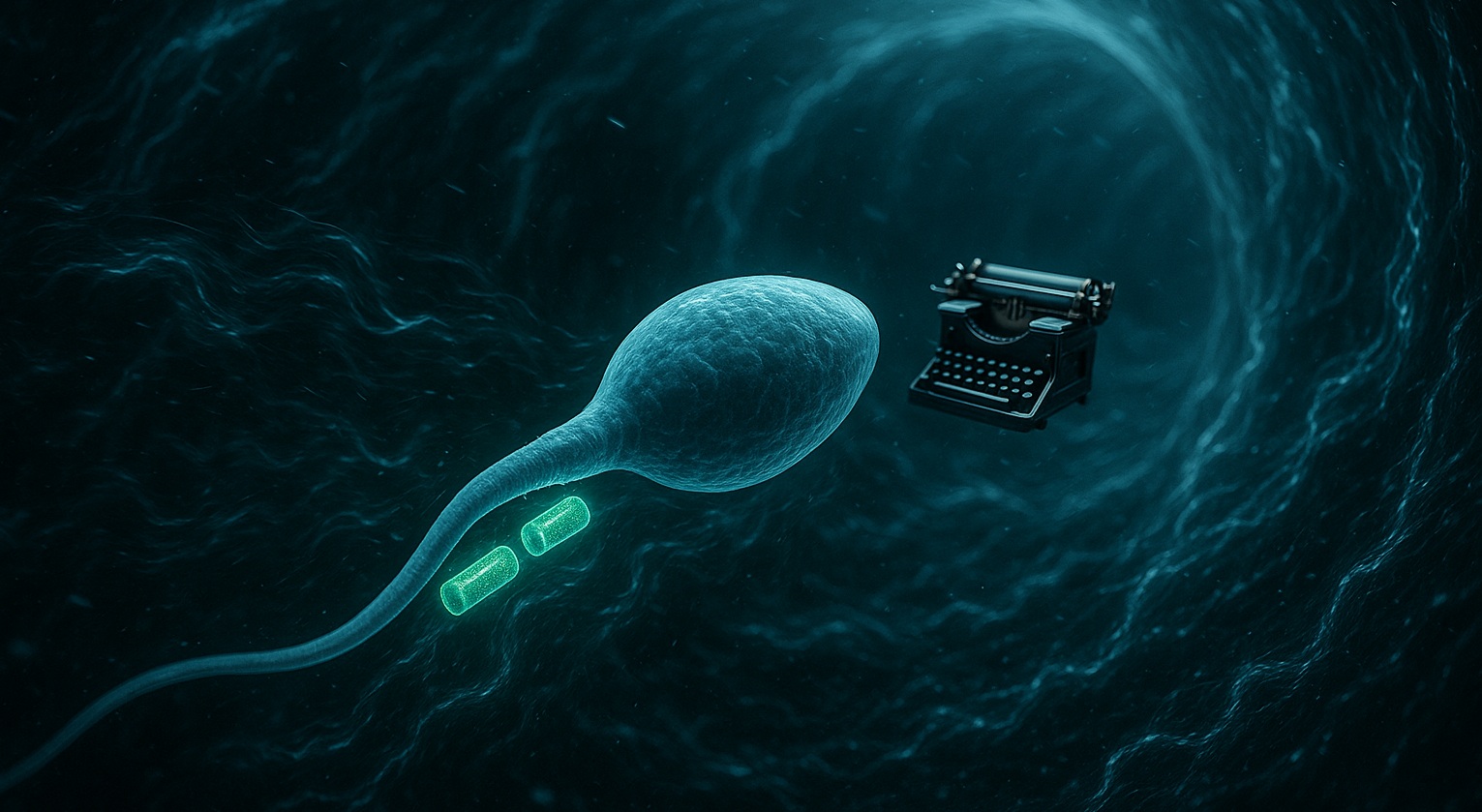

Прошло почти тридцать лет, и картина изменилась. Эпигенетика сегодня — одно из активно развивающихся направлений биологии. Как пишет The Scientist, учёные всё чаще находят подтверждения тому, что изменения, не затрагивающие саму последовательность ДНК, могут передаваться потомкам. Это могут быть метильные группы, прикреплённые к участкам ДНК; модификации гистонов, вокруг которых она намотана; или некодирующие РНК, которые регулируют активность генов. Эти молекулы способны блокировать считывание определённых участков генома, изменять химические метки и даже перемещаться в половые клетки из других тканей организма. Эксперименты с мечеными флуоресцентным белком РНК уже показали, что такие молекулы могут попадать в сперматозоиды. Следующий шаг — доказать, что они действительно передаются потомству и влияют на его признаки.

Почему же эта идея так долго считалась «ересью»? В конце XIX и начале XX века проводились крайне примитивные опыты: немецкий биолог Август Вейсман отрезал хвосты мышам и проверял, передастся ли «травма» их детёнышам (не передалась), а Фрэнсис Гальтон переливал кровь кроликам разного окраса, надеясь изменить цвет шерсти потомства (результат тоже отрицательный). Эти и подобные эксперименты, лишённые понимания механизмов работы генов, стали поводом для окончательного отказа от ламаркизма. Отсутствие убедительных доказательств восприняли как доказательство отсутствия самого явления — типичная логическая ошибка.

Современные специалисты, вроде Аршака Алексаняна из Медицинского колледжа Висконсина, считают, что научная догма в данном случае сыграла роль тормоза. Эпигенетика — безусловно, естественный процесс, но в эпоху, когда «жёсткий» материализм и абсолютная вера в неизменность ДНК как основы наследственности были нормой, её существование попросту игнорировали.

Эта история — наглядное напоминание: наука должна быть открыта к пересмотру собственных убеждений, когда появляются новые факты и методы их проверки. Иначе даже перспективные направления могут оказаться на полке «списанных» теорий на долгие десятилетия.