Умная пыль: технология, которая может шпионить, даже когда вы спите и отключены от сети

Нам никуда не скрыться от невидимых сенсоров. Они повсюду.

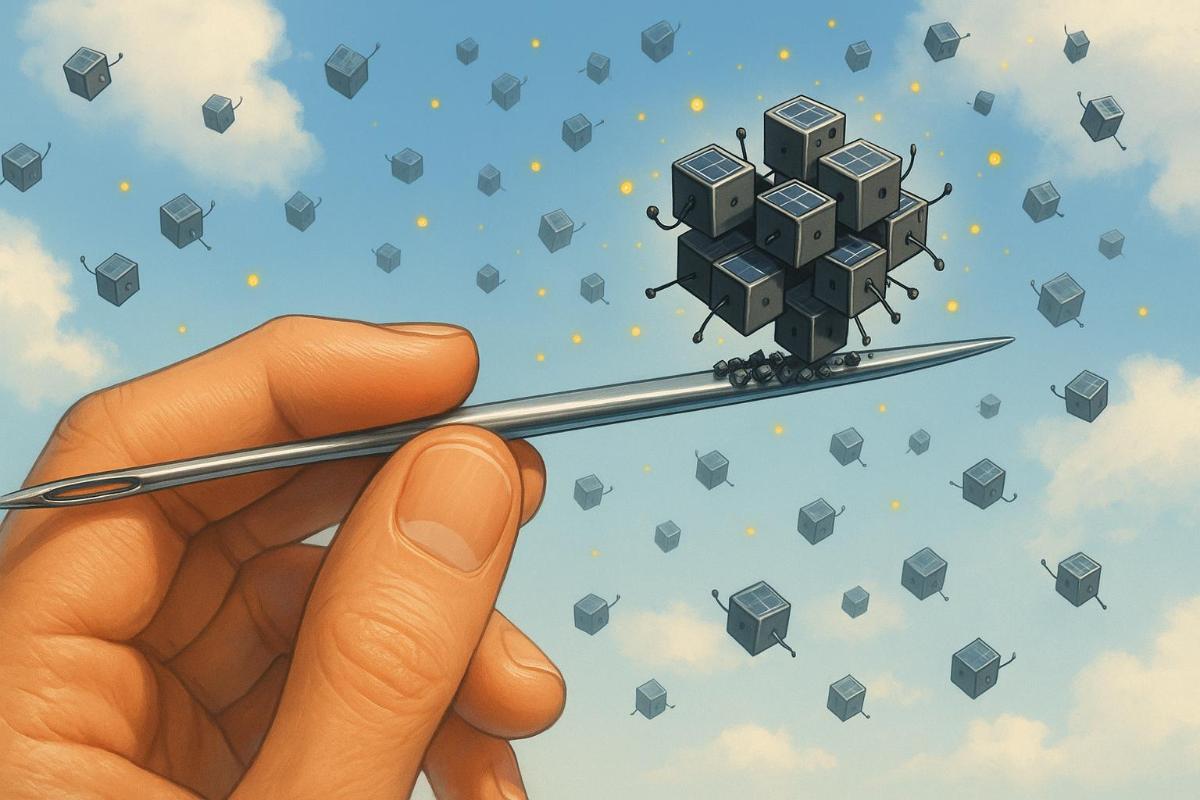

Технологии стремительно уменьшаются в размерах, но их влияние только растёт. Устройства, когда-то занимавшие целые помещения, сегодня умещаются на кончике иглы. Эта миниатюризация изменила не просто форму, но и суть взаимодействия с окружающим миром — он становится чувствительным, адаптивным и всё более связанным.

От двуатомного носителя данных, созданного в Тель-Авивском университете, до транзистора с затвором в один нанометр от Лаборатории Беркли и микророботов Вашингтонского госуниверситета — нанотехнологии стирают прежние границы возможного. Однако, пожалуй, ничто не олицетворяет этот сдвиг столь ярко, как концепция «умной пыли».

Умная пыль (smart dust) — это крошечные беспроводные микросистемы, способные самостоятельно фиксировать изменения среды, анализировать данные и передавать их без участия человека. Несмотря на кажущуюся фантастичность, речь идёт не о воображаемом мире, а о реальной технологии, обсуждаемой в научной среде с конца 1990-х. Сегодня она перешла от теории к практике.

Термин был предложен профессором Кристофером Пистером из UC Berkeley в 1997 году и изначально описывал сеть миниатюрных сенсорных узлов. Сейчас такие устройства имеют субмиллиметровые размеры и способны фиксировать температуру, влажность, свет, звук и даже химические вещества. Они выполняют вычисления, обмениваются информацией и работают без внешнего источника питания, используя окружающее излучение, вибрации или электромагнитные поля.

Технологически smart dust — это MEMS (микроэлектромеханические системы), объединяющие механические и электрические компоненты. Современные реализации могут питаться от солнечных элементов, тепловых градиентов или колебаний воздуха, а также покрываются специальными полимерами для защиты от агрессивных факторов.

Принцип работы аналогичен обычным IoT-устройствам: датчики собирают информацию и передают её на центральный узел. Главное отличие — размер. Каждый элемент, называемый мотом, представляет собой систему размером менее кубического миллиметра, в которой уже встроены блоки для фиксации параметров и обработки сигналов. Связь между моты осуществляется с помощью радиочастотных передатчиков, а масштабируемость позволяет запускать от тысяч до миллиардов таких единиц одновременно.

Среди практических применений — мониторинг погоды, контроль качества воздуха, обнаружение химических угроз и даже использование в космосе. Ещё в 1999 году исследователи из Калифорнийского университета под руководством инженера Рэнди Каца заявили, что технология пригодна для задач, где человеку находиться слишком опасно. Устройства можно массово производить, они автономны и способны работать в труднодоступных местах.

Сейчас такие сенсоры внедряются в самых разных областях: от умных городов и систем здравоохранения до военных решений и сельского хозяйства. Их достоинства очевидны: малый размер упрощает интеграцию, модульность позволяет быстро масштабировать сеть, а автономность делает их особенно ценными в удалённых и изолированных точках. Они отслеживают параметры организма, контролируют логистику, обнаруживают угрозы на ранних стадиях и автоматизируют рутинные процессы.

У технологии есть и слабые стороны. Постоянный сбор информации без информирования пользователей создаёт риски для конфиденциальности. Шифрование зачастую отсутствует, а миниатюрность усложняет управление и отключение устройств. Питание остаётся проблемой: срок службы ограничен, особенно в среде, где сложно заменить элемент питания. Также усложняется сбор, хранение и обработка огромного объёма данных, а безопасность требует постоянных обновлений.

Несмотря на эти вызовы, рынок умной пыли растёт. По данным Allied Market Research, его объём в 2022 году оценивался в $114,6 млн, а к 2032 году должен достичь $392,5 млн. Аналитик Минулата Наяк связывает рост с интересом к цифровым решениям в городском управлении, где сенсоры помогают регулировать движение, отслеживать состояние зданий, оптимизировать расход ресурсов и поддерживать экологические инициативы.

Для повсеместного внедрения предстоит решить вопрос энергоэффективности и управления: устройства сложно контролировать после размещения, и при выходе за рамки назначенного сценария они могут быть использованы во вред. Это требует от разработчиков более продвинутых систем наблюдения и протоколов деактивации.

Тем не менее, потенциал остаётся огромным: smart dust способен изменить подход к инфраструктуре, безопасности, экологии и взаимодействию человека с окружающей средой. Так что перед нами точно — одна из самых перспективных технологий ближайшего десятилетия.