MIT ставит точку в квантовом споре века — Эйнштейн проиграл Бору окончательно

Попробовали поймать фотон за хвост, а он снова исчез в тумане вероятностей.

Ученые из Массачусетского технологического института поставили эксперимент, максимально точно воспроизводящий один из самых парадоксальных эффектов современной физики — дуальность света. Им удалось провести вариант знаменитого двухщелевого опыта в предельно «очищенном» виде, тем самым продемонстрировав с атомарной точностью: свет не может быть одновременно и волной, и частицей. Новый результат также опроверг гипотезу Альберта Эйнштейна, выдвинутую почти сто лет назад. Учёный полагал, что при определённых условиях можно одновременно зафиксировать траекторию фотона и наблюдать интерференционную картину. Однако данные MIT показали: как только фиксируется поведение кванта как частицы, его волновая природа исчезает — именно это и предсказывала квантовая механика.

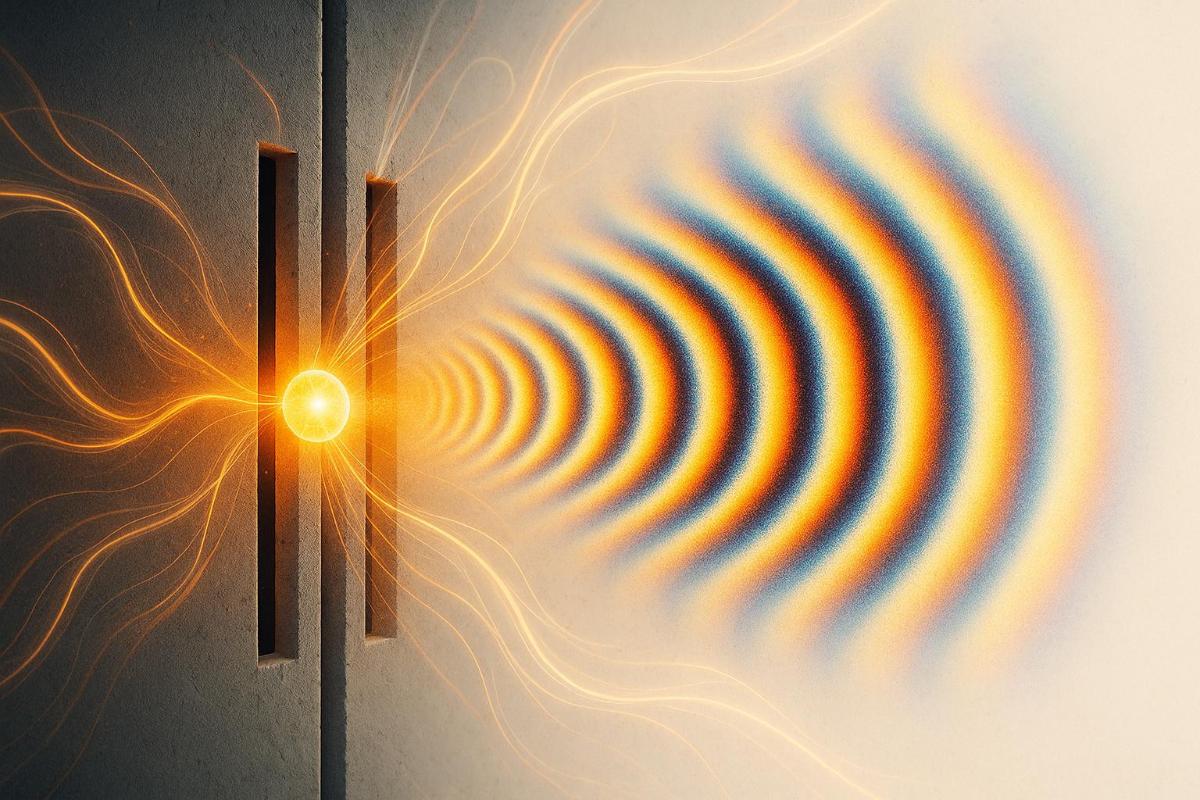

Первоначально опыт был предложен Томасом Юнгом в 1801 году. Он направил свет через две параллельные прорези и наблюдал изображение, возникающее на экране позади. Если бы поток вёл себя как совокупность частиц, за каждой из щелей фиксировалось бы по яркому пятну — словно это шарики краски, летящие по прямой. Однако эксперимент дал иную картину: на поверхности проявились полосы света и тени, типичные для волнового наложения. Стоило же попытаться установить, через какое отверстие проходит фотон, как интерференция исчезала, оставляя лишь разрозненные отметки, характерные для частиц.

Такое поведение — когда один и тот же квант демонстрирует несовместимые свойства — стало центральным элементом квантовой теории. Но главное, обе формы нельзя зафиксировать одновременно: любое измерение разрушает один из аспектов. Именно эта особенность легла в основу дискуссии между Эйнштейном и Бором. В 1927 году немецкий физик утверждал, что пролетающий фотон должен воздействовать на щель, как птица, всколыхнувшая лист. Значит, при высокой чувствительности можно было бы определить его путь и одновременно сохранить интерференцию. Однако датский коллега показал: любое получение информации о направлении движения необратимо стирает волновую структуру — это предсказание подтверждается и по сей день.

За последние десятилетия было поставлено множество модификаций двухщелевого эксперимента, и все они подтверждали правоту Бора. Однако только сейчас исследователям удалось довести процедуру до предельной абстракции. Вместо классических щелей использовали отдельные атомы, а вместо плотного пучка света — единичные фотоны, так что каждый атом мог взаимодействовать не более чем с одним квантом. Такой уровень чистоты позволил точно отслеживать, какую информацию получают отдельные элементы системы и как это влияет на наблюдаемое поведение света.

Фундаментальным условием эксперимента стало использование атомов, охлаждённых до температур в диапазоне микрокельвинов — буквально на доли градуса выше абсолютного нуля. В этих условиях тепловое движение практически прекращается, и квантовые эффекты, которые обычно маскируются шумом, становятся отчётливыми. Учёные выстроили более 10 тысяч частиц в кристаллоподобную решётку с помощью лазеров, добившись равномерного распределения и достаточного удаления между соседями, чтобы каждую можно было рассматривать как индивидуальную «щель». Такая конфигурация обеспечила воспроизводимость и позволила проводить статистически надёжные измерения на множестве независимых объектов.

Для фиксации поведения света использовался высокочувствительный сенсор. Эксперимент повторяли сотни тысяч раз, регистрируя каждый случай рассеяния. Особенно интересны были промежуточные режимы, когда часть фотонов вела себя как волны, а другая — как частицы. Добиться такой гибридной ситуации удалось путём изменения пространственной определённости атома. При ослаблении лазерного захвата положение частицы становилось менее точным, и она с большей вероятностью «замечала» проходящий фотон, тем самым фиксируя его путь и разрушая интерференцию. При жёсткой фиксации, наоборот, атом оказывался слишком инертным, чтобы что-либо зафиксировать, и волновая картина сохранялась. Все наблюдения в точности соответствовали теоретическим расчётам.

Авторы обратились и к классической модели Эйнштейна с «пружинными» щелями. Согласно его гипотезе, если отверстие закреплено на подвижной опоре, то прохождение фотона вызовет сдвиг — его можно будет измерить, не разрушая интерференции. В ряде прошлых реализаций эту идею воспроизводили в виде гибкой конструкции. Команда из MIT пошла другим путём: лазерный захват, удерживающий атом, был выключен на долю микросекунды, и в этот момент частицы оказывались в свободном падении. Измерения проводились до того, как началось их смещение под действием гравитации. Результат оказался неизменным: даже без фиксации проявлялась та же зависимость — наблюдение пути разрушает волновую структуру. Ключевым фактором оказалась не механическая модель, а степень квантовой неопределённости, определяющая, может ли атом зафиксировать траекторию фотона.

В теоретическом плане это означает отказ от классических аналогий и переход к полноценному описанию через квантовые взаимосвязи. Фотон не существует изолированно: его поведение неотделимо от окружающей среды. Попытка наблюдать его в отрыве от системы и есть причина потери волновой природы. Всё происходящее — результат глубокой взаимной запутанности состояний. Эти выводы важны не только для понимания природы света, но и для будущего квантовых технологий, основанных на этих принципах.

Дополнительную значимость работе придаёт её исторический контекст: 2025 год объявлен Международным годом квантовой науки и техники. Спор между Бором и Эйнштейном по поводу результатов двухщелевого эксперимента начался в 1927 году — всего через два года после рождения квантовой механики. Теперь, спустя ровно век, исследователи сумели завершить этот спор экспериментально — и сделали это в пользу Бора.