Они ускоряют данные в сотни раз — и их только что приручили. Встречайте: антиферромагнетики

Учёные научились управлять тем, что раньше игнорировало нас.

На протяжении десятилетий всё, что связано с хранением и обработкой данных, строилось на ферромагнитных материалах. Именно они лежат в основе работы жёстких дисков, MRAM-памяти, генераторов частоты и других устройств. Но в арсенале физиков давно существует другой класс — антиферромагнетики, у которых потенциал куда более амбициозный. В отличие от своих собратьев, эти вещества способны передавать информацию в сотни раз быстрее и работать на недосягаемых для классических устройств частотах. Проблема лишь в том, что их природа всегда оставалась почти неуправляемой.

Теперь ситуация начинает меняться. Международная группа исследователей представила технологию, которая поможет нам «подсветить» и контролировать поведение частиц, ранее считавшихся недоступными для наблюдения. Команде удалось зафиксировать и управлять спиновой активностью в антиферромагнетиках с помощью особых туннельных структур, основанных на двумерных материалах.

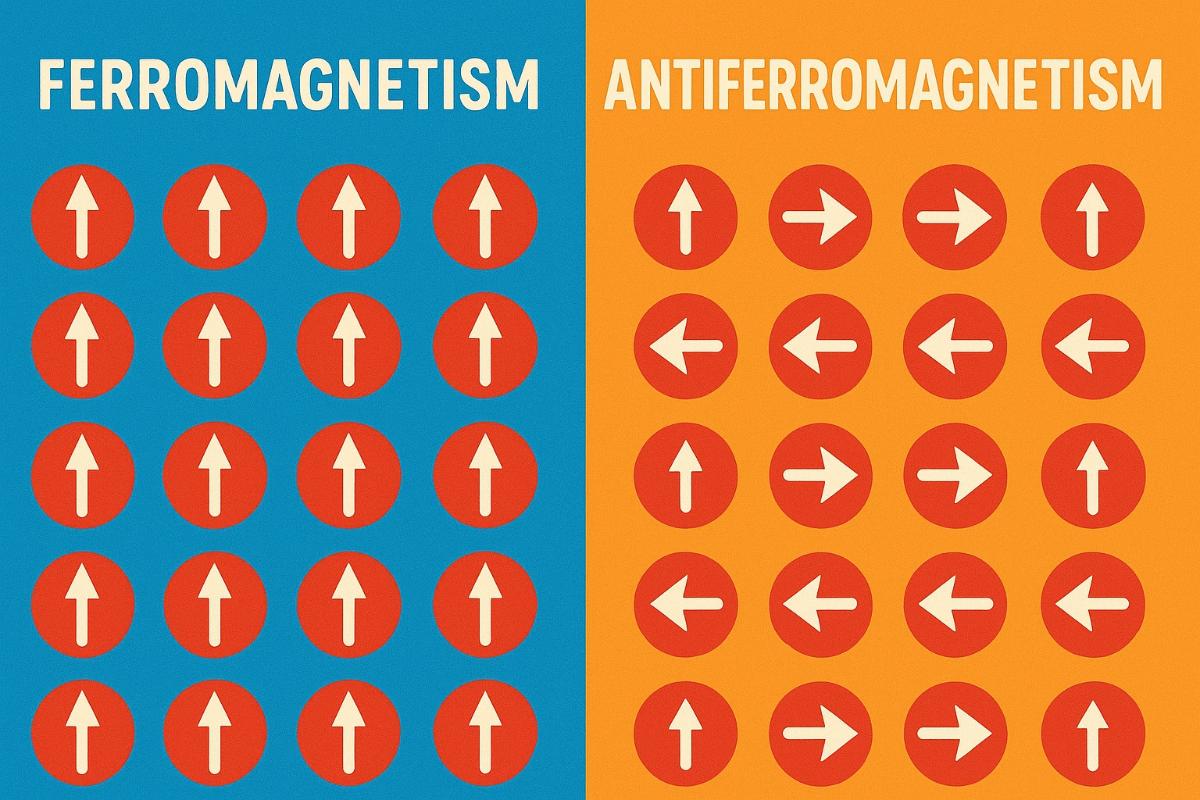

Ключевое понятие здесь — спины, квантовые свойства частиц, которые можно представить как крошечные магнитики. В ферромагнитных соединениях их направления совпадают, создавая внешнее поле. У антиферромагнетиков спины соседних атомов направлены противоположно, и в результате они взаимно гасятся. Такая конфигурация делает вещество внешне «невидимым» и плохо различимым для классических методов.

А вот новые микроскопические приборы фиксируют спиновую активность на площадях, в тысячу раз меньших, чем было возможно раньше. В основе лежит квантовый эффект туннелирования: электрон «просачивается» сквозь потенциальный барьер, а изменения в ориентации магнитных моментов отражаются в сопротивлении, которое испытывают электроны. Эти колебания можно считывать как электрический сигнал — с рекордной скоростью, недоступной большинству современных технологий.

Метод оказался успешным благодаря объединению двух направлений: физики двумерных систем и спинтроники. В разработанной конфигурации использовались ультратонкие слои антиферромагнетиков — они обладают свойствами квантовых систем и хорошо поддаются манипуляциям при помощи точечных токов.

Для управления спиновыми состояниями учёные использовали спин-орбитальный крутящий момент. Поток, создаваемый подачей тока, оказывает влияние на магнитную систему и заставляет элементы вращаться в заданном направлении. Однако задача усложнялась тем, что изначально невозможно было точно определить, какой из слоёв реагирует на воздействие.

Решение пришло через изменение геометрии: структуру как бы скрутили, нарушив симметрию слоёв. Это позволило воздействовать на выбранный слой избирательно, не затрагивая остальные.

Эти технологии могут лечь в основу сверхбыстрых коммуникационных систем и электроники нового поколения, функционирующей за пределами гигагерцового диапазона. Особенно перспективным выглядит создание наноосцилляторов, которые найдут применение в телекоммуникации, радиочастотных решениях и квантовой технике.

В проекте участвовали учёные из нескольких стран: Кенджи Ватанабэ и Такаши Танигути из Японского национального института материаловедения, исследователи из Колумбийского университета, а также специалисты из Корнелла и Университета Южной Калифорнии. Их совместная работа показывает, как сочетание фундаментальной физики и инженерного подхода приводит к практическим разработкам, за которыми — будущее.

Хотя до коммерческого применения антиферромагнетиков ещё далеко, физики уверены: то, что раньше казалось невозможным — прямой контроль над спинами — теперь стало вполне достижимой задачей. Следующий шаг — масштабирование и интеграция новых решений в существующие схемы.