Таблетки от цифровой свободы: как родительский контроль превращает детей в заложников клика

Почему слёзы, истерики и обход ограничений — это не просто детские капризы.

Семьи двадцать первого века сталкиваются с беспрецедентной задачей — они растят детей в мире, где цифровые технологии не просто существуют, а формируют реальность. Дети получают свои первые смартфоны задолго до того, как научатся критически оценивать информацию, а родители балансируют между желанием дать доступ к технологиям и тревогой за безопасность своих чад. В этой атмосфере неопределенности многие обращаются к программам родительского контроля как к универсальному решению. Но не рискуем ли мы создать иллюзию защиты вместо подлинной безопасности?

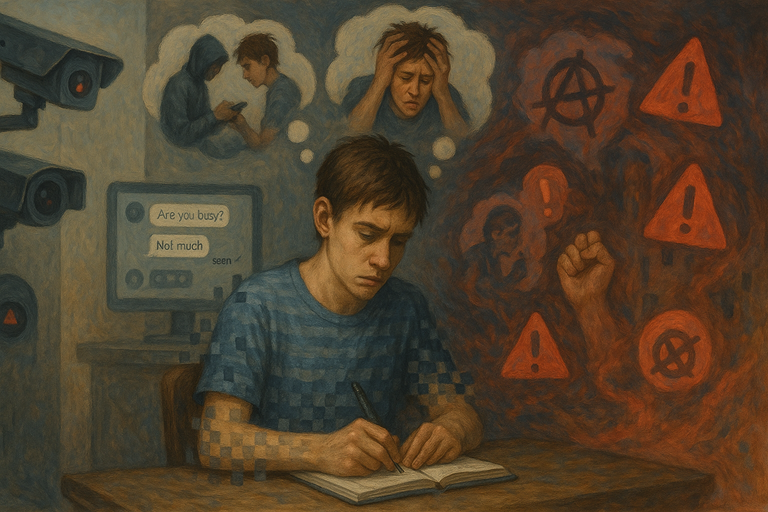

За короткий исторический промежуток инструменты родительского контроля эволюционировали от простых блокировщиков контента до комплексных экосистем наблюдения. Современные приложения анализируют не только, что смотрит ребенок, но и с кем общается, сколько времени проводит в сети, и даже пытаются декодировать его психологическое состояние на основе цифрового следа. Технологии обещают родителям спокойствие и уверенность, но какую цену за это платят сами дети? Этот вопрос требует глубокого и честного исследования.

Горькая пилюля: современные системы родительского контроля

Программы родительского контроля прошли большой путь от простых и очевидных запретов до тотального, почти невидимого наблюдения. Сегодня это уже не просто набор функций, а целая индустрия с миллиардными оборотами и постоянной гонкой технологий. Можно выделить несколько основных направлений, по которым развиваются эти системы.

Первое – это фильтрация контента. Самая старая и понятная функция, которая до сих пор остается основной в большинстве программ. Системы блокируют доступ к сайтам определенных категорий: порнография, насилие, оружие, наркотики. Казалось бы, что может быть проще и логичнее? Но тут кроется первый подводный камень – алгоритмы фильтрации несовершенны. Они то пропускают действительно опасный контент, то блокируют образовательные ресурсы. Например, школьникам бывает недоступна информация о репродуктивном здоровье или исторические статьи о войнах, потому что система видит в них "недопустимый контент". Такая избирательная слепота создает искаженную картину мира и мешает образованию.

Второе направление – контроль активности и времени. Программы позволяют ограничивать время использования устройств или отдельных приложений, устанавливать расписание доступа к интернету, отслеживать статистику использования. На первый взгляд, идея здравая – помочь ребенку не уйти с головой в цифровой мир. Однако применение этих функций часто превращается в механическое ограничение без осмысленного диалога. Ребенок внезапно обнаруживает, что приложение закрывается посреди важного разговора с другом или игра прерывается на самом интересном месте – без предупреждения и объяснения причин. Это вызывает не понимание, а фрустрацию и желание обойти запреты.

Третье и, пожалуй, самое спорное направление – мониторинг коммуникаций. Современные системы могут отслеживать переписки в мессенджерах, проверять электронную почту, анализировать активность в социальных сетях. Некоторые программы даже используют алгоритмы искусственного интеллекта для выявления потенциально опасных контактов или признаков кибербуллинга. С одной стороны, это помогает выявить реальные угрозы, с другой – создает беспрецедентное вторжение в личное пространство ребенка. Представьте, что вся ваша переписка с друзьями автоматически пересылается начальнику – примерно так это воспринимается подростками.

Отдельно стоит упомянуть геолокацию – функцию, которая позволяет родителям в любой момент узнать, где находится их ребенок. От безобидного "посмотреть, дошел ли до школы" до круглосуточного отслеживания передвижений – разные семьи используют эту возможность по-разному. И здесь снова возникает вопрос о границах доверия и контроля.

Передозировка контролем: психологические последствия для детей

Избыточный родительский контроль в цифровом пространстве – это не просто неудобство для ребенка. Исследования психологов показывают, что он может иметь серьезные последствия для формирования личности и развития важнейших навыков.

Избыточный родительский контроль в цифровом пространстве – это не просто неудобство для ребенка. Исследования психологов показывают, что он может иметь серьезные последствия для формирования личности и развития важнейших навыков.

Первая и самая очевидная проблема – подрыв доверия между родителями и детьми. Когда ребенок узнает (а он рано или поздно узнает), что за ним следят, читают его переписки и контролируют каждый шаг в сети, это воспринимается как предательство. Особенно остро реагируют подростки, для которых приватность становится необходимым условием формирования идентичности. "Мои родители установили программу, которая следит за всем, что я делаю в телефоне. Я чувствую себя преступником под домашним арестом, хотя никогда не давал повода мне не доверять", – такие откровения можно найти на форумах для подростков. Восстановить утраченное доверие гораздо сложнее, чем сохранить его.

Вторая проблема – снижение самостоятельности и ответственности. Когда все решения за ребенка принимает программа (или действующие через нее родители), не остается пространства для собственного выбора. Ребенок не учится оценивать риски, принимать решения и нести за них ответственность. Вместо того чтобы развивать критическое мышление и способность противостоять негативному влиянию, мы просто устраняем саму возможность столкнуться с проблемой. А что произойдет, когда защитный барьер исчезнет? А он исчезнет – технически невозможно контролировать взрослеющего человека вечно.

Третья проблема – формирование цифровой некомпетентности. Парадоксально, но факт: чрезмерная защита мешает развитию навыков безопасного поведения в сети. Ребенок, который никогда не сталкивался с потенциально опасными ситуациями под присмотром взрослых, не сможет распознать их самостоятельно. Он не научится отличать фишинговые сайты от настоящих, выявлять манипуляции в общении, защищать свои данные. По сути, мы выращиваем поколение цифровых наивных, которые будут беззащитны перед реальными угрозами.

Четвертая проблема, особенно актуальная для подростков – рост скрытности и поиск обходных путей. Природа подростка такова, что чем сильнее запрет, тем больше желание его нарушить. Программы родительского контроля становятся вызовом, который нужно преодолеть. И это не так сложно, как может показаться – дети часто технически грамотнее родителей. Они находят способы обхода блокировок, используют VPN, создают секретные аккаунты или просто берут устройства друзей. В результате родители получают ложное чувство безопасности, а реальное поведение ребенка уходит еще глубже в тень.

Тонкая грань: приватность детей в цифровую эпоху

Вопрос о праве детей на приватность стоит особенно остро в контексте цифрового мира. С одной стороны, родители отвечают за безопасность и благополучие детей, с другой – дети имеют право на личное пространство, необходимое для здорового развития. Где проходит разумная граница между защитой и вторжением?

Этот вопрос не имеет универсального ответа, поскольку многое зависит от возраста ребенка, его индивидуальных особенностей, семейных ценностей и конкретных обстоятельств. Однако можно выделить некоторые общие принципы, которые помогут найти баланс.

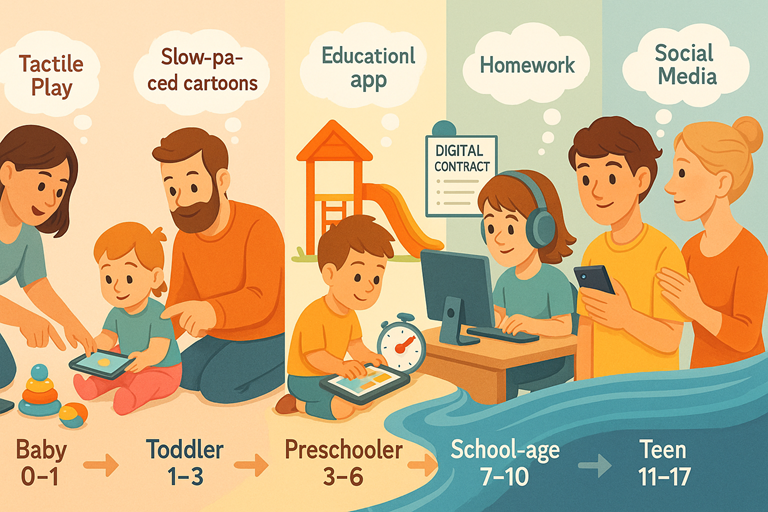

Во-первых, степень контроля должна соответствовать возрасту. Для младших школьников разумно использовать базовые средства фильтрации контента и ограничения времени, постепенно ослабляя контроль по мере взросления. Подросткам необходимо предоставлять больше свободы и приватности, сохраняя при этом открытый диалог о безопасности.

Во-вторых, любые ограничения должны быть прозрачными и обсуждаемыми. Ребенок должен понимать, почему установлены те или иные правила, и иметь возможность выразить свое мнение. Секретная слежка без объяснения причин – это путь к разрушению доверия. Психологи отмечают, что дети гораздо лучше принимают ограничения, если они участвуют в их обсуждении и понимают их смысл.

В-третьих, следует различать мониторинг активности и вторжение в личное пространство. Одно дело – знать, сколько времени ребенок проводит в различных приложениях или какие сайты посещает, и совсем другое – читать его личные сообщения или просматривать все фотографии. Даже у маленьких детей есть право на определенную степень приватности.

Исследователи из Центра безопасного интернета приводят интересную аналогию: "Представьте, что цифровая жизнь ребенка – это его комната. Родитель имеет право заглянуть, чтобы убедиться, что там нет опасностей, но это не значит, что нужно читать дневник, лежащий на столе". Эта метафора хорошо иллюстрирует необходимый баланс между контролем и уважением к личному пространству.

Важно помнить, что приватность – это не привилегия, а базовая потребность, особенно в подростковом возрасте. Формирование идентичности требует определенной автономии, возможности экспериментировать с самовыражением, совершать ошибки и учиться на них. Чрезмерный контроль может помешать этому естественному процессу.

Альтернативные подходы: обучение вместо ограничений

Существует ли альтернатива тотальному контролю? Может ли родитель защитить ребенка, не превращая его в "заложника клика"? Опыт семей, которые нашли баланс между безопасностью и свободой, подсказывает, что да, это возможно. Но для этого нужно сместить фокус с технологических решений на воспитание и обучение.

Первый и самый важный шаг – развитие цифровой грамотности, причем как у детей, так и у родителей. Невозможно защитить ребенка от того, в чем сам не разбираешься. Родители должны понимать, как работают социальные сети, мессенджеры, онлайн-игры и другие платформы, которыми пользуются их дети. Это позволит вести осмысленный диалог и давать адекватные рекомендации.

Для детей цифровая грамотность включает не только технические навыки, но и понимание правил безопасного поведения в сети, умение распознавать манипуляции и обман, критически оценивать информацию. Эти навыки нельзя сформировать через запреты – только через практику и обсуждение реальных ситуаций.

Второй шаг – установление четких, но гибких правил использования технологий. В отличие от жестких ограничений, налагаемых программами родительского контроля, семейные правила могут учитывать контекст и меняться по мере взросления ребенка. Например, вместо автоматического отключения интернета в 22:00 можно договориться, что в будние дни устройства не используются после определенного времени, но в выходные или особых случаях (например, групповой проект с одноклассниками) правила могут быть пересмотрены.

Третий шаг – создание атмосферы открытого общения, в которой ребенок не боится рассказать о проблемах, с которыми столкнулся в сети. Исследования показывают, что дети часто не делятся с родителями негативным опытом (кибербуллинг, попытки манипуляции, столкновение с неприятным контентом) из страха наказания или лишения доступа к устройствам. Родитель должен дать понять, что готов выслушать и помочь, а не осуждать и запрещать.

Интересен опыт семей, практикующих "совместное цифровое времяпрепровождение". Вместо того чтобы оставлять ребенка один на один с устройством или, наоборот, полностью ограничивать доступ, родители исследуют цифровой мир вместе с детьми – играют в одни игры, смотрят и обсуждают видео, изучают новые приложения. Такой подход не только укрепляет связь между поколениями, но и позволяет ненавязчиво направлять цифровой опыт ребенка в позитивное русло.

Когда контроль оправдан: особые случаи и риски

Несмотря на все сказанное выше, было бы неправильно полностью отрицать пользу родительского контроля. В определенных обстоятельствах технологические решения для мониторинга активности детей могут быть не просто полезны, но необходимы.

В первую очередь это касается детей младшего возраста, которые только начинают осваивать цифровой мир. Их познавательная активность и естественное любопытство при недостатке жизненного опыта могут привести к столкновению с действительно травмирующим контентом. Базовая фильтрация содержимого для дошкольников и младших школьников – разумная мера, которая постепенно должна дополняться, а затем и замещаться обучением.

Второй случай – дети с особенностями развития или психологическими проблемами, которые делают их особенно уязвимыми в цифровой среде. Например, дети с расстройствами аутистического спектра могут не распознавать социальные манипуляции, а подростки с депрессивными состояниями – быть более подвержены негативному влиянию определенных типов контента. В таких ситуациях специально настроенные инструменты родительского контроля могут стать частью терапевтического или поддерживающего подхода.

Третий случай – реакция на конкретные инциденты или риски. Если ребенок уже столкнулся с серьезными проблемами в сети (стал жертвой кибербуллинга, попал под влияние деструктивного сообщества, чрезмерно увлекся азартными играми), временное усиление контроля в сочетании с психологической поддержкой может быть оправданно. Однако даже в этом случае контроль должен быть прозрачным, обоснованным и направленным на постепенное возвращение к более доверительным отношениям.

Важно понимать, что технологические решения должны быть лишь частью комплексного подхода к цифровой безопасности детей. Они не могут заменить доверительные отношения, открытый диалог и последовательное обучение навыкам безопасного поведения в сети. Как отметил один из экспертов по цифровому воспитанию: "Лучший родительский контроль – это родитель, который находится рядом со своим ребенком, готов выслушать, поддержать и направить, а не программа, которая принимает решения за него".

Поиск баланса: практические рекомендации для родителей

Как же найти золотую середину между полным отсутствием контроля и цифровым "домашним арестом"? Предлагаем несколько практических рекомендаций, которые помогут родителям выстроить здоровые отношения с детьми в цифровом пространстве.

Начните с самообразования. Прежде чем устанавливать правила для детей, разберитесь сами, как работают популярные платформы и приложения. Понимание цифровой среды, в которой живет ваш ребенок, позволит вам давать адекватные рекомендации и замечать реальные риски, а не воображаемые угрозы. Существует множество ресурсов для родителей, от онлайн-курсов до специализированных порталов, где можно получить актуальную информацию о цифровой безопасности.

Создайте семейное соглашение о использовании технологий. Вместо одностороннего навязывания правил, привлеките детей к их обсуждению. Такое соглашение может включать время использования устройств, приложения и сайты, которые можно посещать, правила общения с незнакомцами в сети, финансовые аспекты (покупки в приложениях) и т.д. Важно, чтобы правила были понятными, обоснованными и принимались всеми членами семьи – включая взрослых! Двойные стандарты, когда родители постоянно сидят в смартфонах, но ограничивают детей, подрывают авторитет и эффективность правил.

Цифровое взросление: что нужно знать родителям детей разных возрастов

Каждый возрастной период имеет свои особенности и подводные камни в отношениях с цифровым миром. Давайте заглянем за кулисы цифрового взросления и рассмотрим, что происходит на каждом этапе, и как родителям лучше реагировать.

Малыши до года: экран как невидимый враг. "Моему сыну 8 месяцев, и он уже умеет разблокировать смартфон!" — с гордостью рассказывала мне знакомая. Впечатляет? Да. Полезно? Однозначно нет. Нейробиологи бьют тревогу: в первый год жизни мозг создает миллионы нейронных связей в ответ на сенсорные стимулы. Плоский экран предлагает искаженный опыт, лишенный глубины, текстуры и естественного взаимодействия. Вместо цифровых погремушек предложите малышу настоящие: шуршащие, звенящие, с разной фактурой. А видеозвонок с бабушкой? Можно, но кратко и только как дополнение к живому общению. Помните случай с моей соседкой, чей годовалый сын начал показывать пальцем на фотографии родственников и пытаться "пролистывать" их как на планшете? Забавно, но настораживает.

Исследователи 1-3 лет: когда палец быстрее мысли. "Посидит пять минут в мультике, а потом целый день ведет себя как мартышка на сахаре!" — жалуются родители двухлеток. И это не преувеличение. В этом возрасте дети только учатся управлять своими эмоциями, а яркие быстрые мультфильмы создают перевозбуждение, с которым малыш не может справиться. Если уж решились на цифровые развлечения, выбирайте что-то в духе "Малышариков" с неспешным повествованием и спокойными цветами, не больше 10-15 минут в день. Лучше всего — контент, который можно обсуждать: "Смотри, зайчик помогает белочке. А ты кому сегодня помогал?" Помню забавный случай с моим племянником: после просмотра мультика про слоника, который рисовал хоботом, он целый час экспериментировал с красками, пытаясь научиться рисовать носом. Вот вам и польза от правильно подобранного контента!

Дошкольники 3-6 лет: укрощение цифрового дракона. В этом возрасте происходит настоящая "цифровая инициация". Дети не просто смотрят видео, они начинают активно взаимодействовать с технологиями: играть в игры, осваивать приложения, искать новый контент. Вчера ваша дочь смотрела мультики под вашим присмотром, а сегодня она уже сама нашла на YouTube ролики с распаковкой игрушек и требует купить "как у той девочки". Время летит незаметно: обещанные 30 минут превращаются в два часа, а попытка забрать планшет вызывает истерику, которой позавидовала бы оперная дива. Знакомо? Решение — четкие, но гибкие правила. Таймер под рукой: "Когда прозвенит, мы выключаем, но зато завтра посмотрим продолжение". Альтернативы наготове: "Давай лучше сами испечем такой же торт, как в видео?" И никаких устройств за час до сна, иначе потом будете полночи слушать, как чей-то ребенок в какой-то игре получил какую-то редкую фигурку дракона.

Младшие школьники 7-10 лет: первые шаги в цифровые джунгли. "Мам, а почему у всех в классе есть телефоны, а у меня нет?" — вопрос, который рано или поздно прозвучит в каждой семье. Начинается период, когда гаджеты становятся не просто развлечением, а социальным инструментом и помощником в учебе. Запретный плод сладок, но тотальный запрет только усиливает желание. Разумный подход — дозированная свобода с обучением. Час-полтора развлекательного контента в будни и чуть больше в выходные — вполне достаточно, при условии, что все уроки сделаны. А вот вместо строгих запретов лучше создать "цифровой договор": "Ты можешь играть в эту игру, если не будешь общаться с незнакомцами и тратить реальные деньги". Мой друг придумал отличный способ: его сын получает "цифровые монеты" за домашние дела и учебу, которые может обменять на время игры — экономика в действии! А родительский контроль на этом этапе — это скорее страховочный трос для начинающего альпиниста, чем клетка.

Подростки 11-14 лет: цифровой переходный возраст. "Отстань, это личное!" — классическая фраза из уст тринадцатилетнего подростка, когда родитель интересуется, с кем он переписывается. В этом возрасте дети переживают двойной кризис: гормональную перестройку и формирование идентичности. Социальные сети становятся зеркалом, в котором они ищут свое отражение, а родительский контроль воспринимается как попытка это зеркало разбить. Тут требуется особая тактика: не шпионить, а взращивать критическое мышление. Вместо "Покажи, с кем переписываешься" лучше спросить: "А как ты думаешь, почему люди иногда выдают себя за других в сети?" Мой знакомый психолог рассказывал случай: девочка-подросток сама пришла к родителям с вопросом о подозрительном онлайн-знакомом, потому что они заранее обсудили с ней признаки манипуляций. Это не случайность, а результат правильно выстроенного доверия. Технический контроль в этом возрасте должен быть минимальным и прозрачным: "Да, у нас стоит фильтр на определенные сайты — не потому что я тебе не доверяю, а потому что даже взрослые иногда случайно заходят на опасные ресурсы".

Старшие подростки 15-17 лет: предполетная подготовка. Через пару лет ваш ребенок сможет водить машину, голосовать, уехать учиться в другой город — но готов ли он к самостоятельной навигации в цифровом мире? Если раньше вы выстроили здоровые отношения, то сейчас пожинаете плоды: подросток сам регулирует свое экранное время, критически оценивает источники информации, понимает ценность приватности. Если же нет — последний шанс наверстать упущенное. Технические ограничения на этом этапе практически бессмысленны (обойдут за пять минут и воспримут как оскорбление), но открытый диалог необходим. Говорите на сложные темы: "Знаешь, я наткнулся на статью о том, как работодатели проверяют соцсети при найме... Как думаешь, что в твоих профилях могло бы им не понравиться?" Моя кузина, преподаватель в колледже, приводит пример: студентка не могла понять, почему ее не берут на практику, пока не узнала, что работодатель нашел ее TikTok с не самыми удачными видео. Цифровой след остается навсегда — это один из важнейших уроков, который должен усвоить подросток перед выходом во взрослую жизнь.

Практикуйте поэтапное расширение цифровой свободы. По мере взросления ребенка и демонстрации им ответственного поведения, постепенно ослабляйте контроль. Например, можно начать с совместного просмотра видео на детской версии YouTube, затем перейти к обычной версии с базовыми ограничениями, а в подростковом возрасте – к самостоятельному использованию с периодическими обсуждениями. Такой подход позволяет ребенку почувствовать, что его взросление замечают и уважают.

Интересуйтесь цифровой жизнью ребенка без вторжения в его личное пространство. Задавайте открытые вопросы о том, во что он играет, какие видео смотрит, с кем общается онлайн. Покажите искренний интерес к его увлечениям, даже если они кажутся вам странными или непонятными. Такие разговоры не только укрепляют доверие, но и позволяют ненавязчиво отслеживать потенциальные проблемы.

Будьте готовы к обсуждению сложных тем. Рано или поздно дети столкнутся с негативным контентом или неприятными ситуациями в сети. Ваша задача – создать атмосферу, в которой ребенок не побоится рассказать вам об этом. Объясните, что за обращение за помощью не последует наказания или ограничений.

Если вы все же решаете использовать инструменты родительского контроля, будьте честны с ребенком. Объясните, какие программы установлены, какую информацию они собирают и почему вы считаете это необходимым. Уважайте право ребенка на несогласие и будьте готовы к компромиссам.

Помните, что технологии – это всего лишь инструмент, а не замена родительскому вниманию и заботе. Никакая программа не сможет научить ребенка ответственности, критическому мышлению и этичному поведению в сети – это задача родителей.

Заключение: от контроля к сотрудничеству

Цифровой мир – это не враждебная территория, от которой нужно отгородить детей высоким забором, а новая среда обитания, в которой им предстоит жить и развиваться. Наша задача как родителей – не изолировать их от этой среды, а помочь освоиться в ней, научить распознавать реальные угрозы и использовать безграничные возможности технологий для развития и самореализации.

Переход от модели тотального контроля к модели сотрудничества и поддержки – это непростой путь, требующий от родителей времени, усилий и, возможно, пересмотра собственных установок. Но результат стоит затраченных усилий. Вместо зависимого, технически неграмотного ребенка, который при первой возможности сбрасывает оковы контроля и пускается во все тяжкие, мы получаем самостоятельного, ответственного человека, способного осознанно и безопасно взаимодействовать с цифровым миром.

В конечном счете, наша цель – не просто защитить детей от сиюминутных угроз, но воспитать поколение, которое сможет критически осмысливать цифровые технологии, использовать их во благо и при необходимости противостоять негативному влиянию. А для этого нужно не "таблетки от цифровой свободы", а доверие, обучение и постепенное предоставление самостоятельности.

Может быть, нам, взрослым, стоит чаще вспоминать, что дети – не пассивные потребители технологий, а активные исследователи нового мира. И наша задача – не прятать их от этого мира, а научить в нем жить.